Víctimas, justicia y memoria de la violencia transicional en España1

1. Los relatos de la Transición

Consenso, perdón, pacto, reconciliación; conflicto, traición, olvido, transacción. Los relatos sobre la Transición española a la democracia han tendido a incorporar, con notable frecuencia y en diferentes combinaciones, los vocablos anteriores, y, en algunos casos, han dejado fuera de la ecuación la palabra víctima, como trataremos de exponer en el presente artículo. También con asiduidad las narrativas explicativas del proceso de democratización acaecido en España en los años setenta y ochenta del siglo pasado han adoptado enfoques binarios, opuestos y maniqueos, en gran medida excluyentes y reduccionistas. Trincheras interpretativas las más de las veces condicionadas por un trasfondo político normalmente poco disimulado que, si bien en ocasiones introducen elementos valiosos, hay que poner en cuarentena si pretendemos abordar lo ocurrido partiendo del rigor histórico2. Hay que reconocer, no obstante, el significado tan relevante que tiene el periodo indicado, pues entre la muerte del dictador y los primeros compases de los años ochenta se edificó el sistema político que rige en España en la actualidad: la monarquía parlamentaria, la democracia representativa, el régimen de las autonomías.

De ahí que la Transición sea, con sus virtudes y sus defectos –reconocer unas u otros, como comprobaremos más adelante, no siempre ha sido sencillo–, el hito fundacional de la actual democracia española; de ahí también que despierte tanto interés en ámbitos tan variados, y que la controversia al respecto haya sido elevada en no pocas ocasiones. Un hito que ha acabado transmutado en mito, tanto por partidarios como por detractores, aunque tal afirmación pueda parecer contradictoria. Para algunos, en expresión de Jordi Amat, el proceso constituyó el “mito sustitutivo” del que fuera la base de la construcción de la democracia europea de postguerra –el antifascismo–, ante la imposibilidad de replicar en España las dinámicas de las potencias vencedoras de la II Guerra Mundial debido a la pervivencia anómala de una dictadura, la franquista, remanente de los fascismos que asolaron el continente en la primera mitad del siglo: “El mito ha sido la Transición, la moral fue la de la reconciliación nacional y su sustancia era el perdón mutuo para que el pasado no fuese eterno motivo de discordia […]”3. En otras ocasiones, la Transición ha llegado a representar un escollo, un muro, un candado que habría impedido o, cuando menos, dificultado, el desarrollo de una democracia de calidad en España, y que habría constituido la principal fuente de vicios y déficits del vigente régimen democrático español, además de ser una barrera para abordar las cuestiones relativas a la memoria histórica en España. La Transición y su resultado, el “Régimen del 78”, entendidos, por tanto, como un problema a confrontar y sobre el que buscar la ruptura a posteriori4. Mitos y antimitos que se solapan y superponen como dos caras de la misma moneda y que, en definitiva, a menudo distorsionan la realidad histórica de lo ocurrido (Tappi y Tébar, 2023: 54).

Álvarez Junco define el vocablo mito como un “relato legendario, no avalado por evidencia documental alguna, sobre los orígenes de nuestra comunidad. Un relato poblado por héroes y mártires, con un obvio significado moral, pues en él se asientan los principios o valores que se supone vertebran de una manera perdurable nuestra identidad colectiva” (Álvarez Junco, 2022: 31). Esta definición ha podido tener cierto encaje –tanto en clave positiva como a modo de crítica– a la hora de referirnos a determinados relatos de la Transición, por ejemplo a aquellos que la interpretan como un proceso en el que una serie de figuras destacadas, de forma casi heroica, habrían logrado dejar atrás, de manera consensuada, la dictadura franquista para levantar los pilares institucionales del nuevo régimen democrático, legando como herencia un elenco de actitudes, “principios y valores” ejemplares sobre los cuales construir también una nueva identidad colectiva –nacional, podríamos decir–. Grosso modo, esta ha sido la intencionalidad del que, a nuestro modo de ver, se constituyó como “relato hegemónico”, esto es, aquel que ha conseguido mayor predicamento y que ha calado con mayor profusión en el conjunto de la sociedad española durante décadas, marcando, todavía hoy, gran parte del imaginario colectivo sobre la Transición. Esta narrativa acentúa el protagonismo de las élites, destaca el papel de individualidades concretas –Juan Carlos de Borbón, Adolfo Suárez, Felipe González, Santiago Carrillo…–, y subraya la moderación y el consenso como los fundamentos del proceso, como las actitudes ejemplares a imitar en el futuro y los principios que habrían de regir la arena política. El papel de la sociedad civil o las múltiples opciones políticas que plantearon vías y objetivos distintos a lo finalmente ocurrido –y, en algunas ocasiones, contrapuestos–, quedan soslayados en esta narrativa. Por otra parte, el conflicto y la violencia, sin estar ausentes por completo –ningún relato sobre la Transición ha negado nunca estas cuestiones de forma total–, no habrían tenido una importancia crucial, ausencia que dotaría al proceso de un carácter modélico, tanto en su acepción de paradigma en clave politológica, como en su carácter de esquema digno de ser exportado y reproducido por lo positivo de sus resultados.

Podemos encontrar múltiples interpretaciones que desembocan, de una u otra forma, en esta visión de la Transición: desde las explicaciones más funcionalistas, que señalan el “desarrollismo” y la “modernización” del país llevados a cabo desde finales de los años cincuenta como los responsables de asentar las bases del proceso de democratización, hasta aquellas –más extendidas– que hacen hincapié en la voluntad de las élites aludidas más arriba por traer la democracia al país a partir de una excepcional labor de generosidad e ingeniería política5. De cualquier modo, lo cierto es que el “relato hegemónico” de una Transición consensuada y “desde arriba” contó con un acusado apoyo desde ámbitos periodísticos, sociológicos y politológicos, así como con una voluntad institucional general de patrocinio y defensa. Ello favoreció su amplia difusión, tanto más cuanto que se acompañó de rituales e iniciativas que facilitaron su consolidación. Monumentos, museos y exposiciones cimentaron este relato frente a otras narrativas alternativas o, sencillamente, contrapuestas (Pasamar: 2019). Asociaciones para el recuerdo y la custodia documental continuaron con esta tarea; la más icónica, la Fundación Transición Española, constituida en el año 2007 y cuyo propósito, en línea con lo explicado anteriormente, “no es otro que el de contribuir a fomentar el conocimiento de la transición española, así como a conservar, divulgar y defender los valores y principios que la inspiraron [la cursiva es nuestra]”6. Estas dinámicas rituales, memorialistas e identitarias, que se han visto acentuadas precisamente en aquellos momentos en que han visto cuestionado o “amenazado” el proceso de Transición y el relato hegemónico construido, constituyen, como señalan Andrea Tappi y Javier Tébar, un ejemplo de “invención de la tradición” cuyo objetivo no sería sino el de “sentar las bases de las identidades colectivas sociales, culturales y políticas”, en este caso, sobre el supuesto carácter “consensuado”, “pacífico” y “modélico” del proceso de democratización española de los años setenta, y las enseñanzas derivadas (Tappi y Tébar, 2023: 22).

Desde finales de los años noventa esta narrativa, que hasta el momento no había tenido demasiados problemas para consolidarse ni se había visto cuestionada con excesiva fuerza, comenzó a ser seriamente rebatida, e incluso el consenso sobre relato transicional hegemónico se vio resquebrajado por quienes hasta entonces lo habían sostenido (Baby, 2024: 268-273). Entraron en juego una serie de factores que entrañaron transformaciones en el orden político, social y cultural e hicieron posible la proliferación de nuevas visiones e interpretaciones. El elemento fundamental que propició todo ello fue el retorno o la irrupción de la historia y la memoria –en definitiva, dos formas de aproximación al pasado–, en el centro del debate sociopolítico. Los factores de este cambio ya han sido explicados con notable precisión por diversos autores, y a ellos remitimos para profundizar en la cuestión (Humlebaek, 2004; Juliá, 2009 y 2017; Rueda Laffond, 2016; Izquierdo Martín, 2018; Pasamar, 2019: 155-218; Castells, 2022). Simplemente habremos de enumerar aquí los más relevantes, entre los que se encuentran los vaivenes políticos de los años noventa, con la pérdida de hegemonía del PSOE, el acceso del Partido Popular al Gobierno de la nación y la utilización de la historia como objeto de debate –y acusación– político; el desarrollo del concepto de “justicia transicional” a nivel internacional, en estrecha relación con los procesos de transición a la democracia en el Cono Sur de América Latina, y la participación activa de España en esta cuestión –causa contra Pinochet abierta por el juez Garzón (1998)–7; la irrupción del fenómeno memorialista en España, tanto en lo referido a las víctimas del terrorismo –fundamentalmente de ETA– como a las de la guerra civil y la dictadura franquista; el 11-S de 2001 en EEUU y los atentados yihadistas del 11 de marzo de 2004 en Madrid, el peor atentado terrorista en suelo europeo; iniciativas españolas para fomentar la “justicia universal”, en línea con los procesos latinoamericanos, y juzgar también los crímenes de la dictadura franquista –causa de Garzón (2008), “querella argentina” (2010)–; el impacto de la crisis económica del año 2008 y sus consecuencias políticas, como la explosión social del 15 de mayo de 2011, la irrupción de Podemos en 2014 o la subsiguiente abdicación del rey Juan Carlos I; la puesta en marcha del proceso independentista catalán, con la consiguiente enmienda a la totalidad del sistema democrático español construido desde 1978, que alcanzó su punto álgido con la celebración del referéndum de independencia del 1 de octubre de 20178.

Los factores aludidos provocaron el inicio de la adaptación de –una parte de– la sociedad española a la demanda extendida en Europa años atrás sobre la justicia, verdad, reparación y memoria para con las víctimas de violencias pasadas, así como el aliento de los debates y reflexiones –con polémica perpetua– sobre la historia reciente de España y los relatos que hasta el momento la habían explicado. Poco a poco, y con notable desfase temporal respecto a sus homólogos europeos, se fue produciendo la “europeización memorial de España” y su entrada en la “era global de la memoria” (Baby, 2024: 239-299). Se favoreció, a su vez, la proliferación de opiniones críticas con el denominado de forma peyorativa “Régimen del 78” y los fundamentos del mismo, esto es, la Transición, a la que, tal y como hemos explicado al inicio de este apartado, se llegó a culpabilizar de los males e insuficiencias de la democracia actual. Numerosas de estas enmiendas e impugnaciones al proceso de democratización y a buena parte de sus resultados, si bien pretendían subrayar su rechazo y la oposición antitética al “relato hegemónico”, de forma paradójica acabaron asumiendo algunos de sus preceptos. Así, acabarían coincidiendo en subrayar el papel predominante de las élites políticas y la transición “desde arriba”, aunque fuera mediante una crítica a la supuesta “traición” de la oposición antifranquista de izquierdas –fundamentalmente, el PSOE y el PCE–, y la consecuencia derivada de esta crítica, esto es, la reducción del papel de la sociedad civil (Saz, 2018). Una vez más, se dio paso a un nuevo mito, esta vez el de la “traición de la izquierda”, que retorcía la realidad histórica (Casanellas, 2018; González Pérez, 2018). No obstante lo anterior, en determinados casos, las revisiones sobre el proceso de democratización impulsaron debates críticos sobre la naturaleza y dinámicas de la Transición, así como la introducción de nuevos elementos de análisis que han ayudado a superar topos anteriores. En este sentido, la atención prestada a los aspectos más “oscuros” del proceso, incluida la violencia y las víctimas derivadas, así como el esfuerzo por impulsar una memoria particular al respecto, han contribuido a allanar el camino hacia la situación actual en lo que respecta a estas cuestiones, como explicaremos más adelante.

Se ha de dejar claro, no obstante, tal y como ya hemos apuntado, que, si bien la narrativa expuesta en los primeros párrafos de este apartado fue la mayoritaria y hegemónica durante décadas, nunca fue un relato absoluto, plano, cerrado, homogéneo y sin aristas. Gonzalo Pasamar propone, por tanto, y nosotros nos sumamos a la recomendación, rechazar algunas expresiones manidas como “historia oficial”, “transición modélica” –o “inmodélica”– o “mito de la Transición” (Pasamar, 2019: 73). El uso del término mito para referirse a determinas visiones de la Transición puede tener cierto componente didáctico, puesto que simplifica realidades y controversias y las hace más fácilmente comprensibles. Por otro lado, el empleo del vocablo en determinados periodos pudo responder a la necesidad de visibilizar nuevas interpretaciones de la Transición y subrayar posicionamientos que, debido a la preeminencia del citado “relato hegemónico”, tenían más dificultades para ser leídos o escuchados9. Así, el relato de una Transición pacífica llegó a calificarse como una narrativa mítica, refutada por el propio peso de la realidad histórica. Empero, y precisamente por el carácter reduccionista que entraña el empleo de esta palabra, conviene que vayamos desechándola. Más aún en un momento como el actual en el que los avances historiográficos son tan evidentes al respecto y gozan de notable predicamento.

Y es que, efectivamente, ha sido la historiografía la que ha señalado las insuficiencias, lagunas, contradicciones e inexactitudes, pero también las aportaciones y certezas ofrecidas por las narrativas anteriormente explicadas. Ha criticado la “brocha gorda” y los maniqueísmos escondidos tras los citados relatos (Andrade, 2021: 22), y ha propuesto una línea interpretativa rigurosa en consonancia con su disciplina, que busca reconocer la complejidad del proceso, la multicausalidad y la incertidumbre predominante sobre el resultado final –ni ingenierías prestablecidas ni traiciones concuerdan con ello– (Ysàs, 2009). Las renovaciones en la interpretación histórica de la dictadura franquista y la incorporación de la historiografía al estudio de la Transición a partir de los años noventa facilitaron la multiplicación de estudios desde ópticas novedosas y fueron completando el puzle de nuestro conocimiento sobre el citado proceso. En lo que nos atañe, hay que señalar la atención creciente prestada a los aspectos más conflictuales de la Transición, incluida aquí la violencia política, sobre la cual se ha ido desvelando su papel trascendental (Baby, Compagnon y González, 2009; Sánchez Soler, 2010; Casanellas, 2014; Casals, 2016; Baby, 2018; Fernández y Jiménez, 2020; Ballester, 2022; Ribera, 2023; Aparicio Rodríguez, 2023)10. Así, la historiografía, con mayor presencia que antaño, va orillando los topos11 más extendidos sobre la Transición, especialmente aquellos que continúan señalando su carácter eminentemente pacífico o que desvirtúan y soslayan el papel jugado por la violencia política a lo largo del proceso. Un claro “lugar común” el que acabamos de mencionar que debiera ser paulatinamente reducido, en vista de este desarrollo historiográfico, y, sobre todo, después de haber asistido a hitos legislativos tales como la promulgación de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática.

2. Las víctimas acuden al estrado

La violencia de carácter político alcanzó en la pasada centuria cotas jamás vistas con anterioridad. El “corto siglo XX” al que aludía Hobsbawm se iniciaba, precisamente, con el estallido de la Gran Guerra, un conflicto bélico mundial con tal grado de destrucción y muerte que a sus coetáneos les costó imaginar la posibilidad de un segundo; efectivamente, años después de finalizada la contienda, comenzaba una nueva guerra mundial aún peor que la precedente, que convertía casi en erróneo el calificativo de “grande” empleado para la anterior, en comparación con el nuevo horror que experimentó el mundo. Por el camino, el auge de los fascismos y los totalitarismos acorraló a los regímenes democráticos, cercenó libertades a lo largo y ancho del globo y provocó un nivel de muerte y sufrimientos difícilmente mesurable. Finalizada la II Guerra Mundial, el conocimiento sobre el Holocausto judío y el exterminio planificado de millones de seres humanos por su mera condición religiosa, étnica, sexual o política conmocionó al mundo entero.

No es de extrañar que tal sucesión de acontecimientos generase un profundo trauma en las sociedades contemporáneas. Los horrores de la guerra y el terror nazi, juzgado en Núremberg, fundamentarían el desarrollo del derecho internacional humanitario, los conceptos de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio, y nuestra propia idea actual de los derechos humanos. De igual modo, transformarían para siempre la concepción de las víctimas de la violencia. El juicio llevado a cabo contra Adolf Eichmann (1961), uno de los mayores responsables nazis de la “Solución final” contra los judíos, documentado por Hannah Arendt, marcó un antes y un después en el papel reservado a las víctimas, a partir de la relevancia especial otorgada a sus declaraciones en el citado proceso judicial. Las víctimas habían subido al estrado, no de forma puntual sino permanente (Traverso, 2019: 38), y con ello había irrumpido la era de los testigos (Wieviorka, 2006). Se había transformado para siempre el significado político e histórico de las víctimas de la violencia política, así como el propio concepto de memoria sobre el pasado. A partir de los años ochenta, en el continente europeo de forma más acusada, pero también en otras latitudes, la Historia ponía a las víctimas en el centro, la memoria se convertía en una nueva herramienta de aprehensión del pasado, con un claro componente pedagógico, y las sociedades comenzaban a demandar un reconocimiento y tratamiento especial sobre las víctimas que gobiernos e instituciones se encargarían de transformar en legislaciones específicas y políticas memoriales concretas (Jiménez Ramos, 2023: 6-14)12. Como afirmara Michel Wieviorka, si la violencia supone la “negación del sujeto, la emergencia de la víctima está ahí para significarla e invitar a nuestras sociedades a hacerle frente” (Wieviorka, 2010: 101).

España, sin embargo, quedó momentáneamente excluida de esta corriente general. La clara anomalía que suponía la pervivencia de una dictadura remanente de los fascismos de la primera mitad de siglo –junto a la portuguesa–, explica, en buena medida, esta excepcionalidad (Casanova, 2020: 17). Además, una vez desmontados los pilares del franquismo y construido y consolidado el nuevo sistema democrático, la nueva anomalía del terrorismo de ETA, que seguiría asesinando hasta el año 2010, hecho particularmente excepcional en el marco europeo, continuó poniendo trabas a la normalización de las sociedades vasca y española en lo que atañe a las cuestiones memorialistas. La Transición a la democracia supuso una oportunidad perdida para la homologación memorialista con los países del entorno, pues los gestos para con el reconocimiento y reparación de las víctimas de la dictadura franquista, si bien alcanzaron mayor trascendencia de lo que se ha solido reconocer13, fueron a todas luces insuficientes, situación que los sucesivos gobiernos democráticos no fueron capaces de resolver, ni tuvieron la voluntad política para ello, más allá de continuar con las reparaciones económicas14. La Ley de amnistía de octubre de 1977, reclamación unánime del antifranquismo, que en su día la entendió como un éxito incontestable y como una medida innegociable para el tránsito a la democracia (Rivera, 2021), consolidó el “modelo español de reconciliación”, una forma particular de clausurar la guerra civil entendida como condición indispensable para el nuevo régimen democrático (Baby, 2024: 145-154)15. Sin embargo, este relato reconciliador, y sus pilares jurídicos, han supuesto durante décadas un escollo innegable para la profundización en la atribución de responsabilidades por las violaciones de derechos humanos cometidas por la dictadura franquista y la adopción de políticas memorialistas coherentes y contundentes16. El desarrollo mismo de la Transición, que, tampoco es posible negarlo, arrinconó en el margen del debate público la reflexión en profundidad sobre el pasado violento –guerra, represión y dictadura– y la asunción de responsabilidades en aras de una reconciliación nacional que permitiera un cambio pacífico –alentada tanto por el grueso de la oposición como por los sectores reformistas del franquismo–, dejó sin posibilidades de recorrido los reclamos, escasos en aquel momento, sobre verdad y justicia (Aguilar, 2008; Cuesta, 2008; Pasamar, 2014). Habría de esperarse hasta la exhumación de los trece republicanos de Priaranza del Bierzo en el año 2000, la creación de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) y el impulso memorialista de la “generación de los nietos” para que se empezasen a tomar en consideración estas cuestiones –y no siempre de forma suficiente– por parte de la clase política –y no toda–. Fruto de aquellas reivindicaciones y presiones estructuradas desde la sociedad civil se promulgarían la Ley de Memoria Histórica de 2007 y la Ley de Memoria Democrática de 2022, vigente en la actualidad, que trata de mejorar aquellos aspectos que quedaron poco o mal desarrollados en la primera en lo relativo a “preservar y mantener la memoria de las víctimas de la Guerra y la dictadura franquista, a través del conocimiento de la verdad, como un derecho de las víctimas, el establecimiento de la justicia y fomento de la reparación y el establecimiento de un deber de memoria de los poderes públicos, para evitar la repetición de cualquier forma de violencia política o totalitarismo”17.

La mención en el presente artículo a las víctimas de la guerra y de la dictadura franquista no ha de verse como un error de interpretación en relación con las víctimas de la Transición. La propia Ley de Memoria Democrática amplía la condición de víctima a quienes hubieran sufrido, “individual o colectivamente, daño físico, moral o psicológico, daños patrimoniales, o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales” entre el 18 de julio de 1936 y la entrada en vigor de la Constitución de 1978; es decir, incluye de forma directa las primeras fases de la Transición18. El avance respecto de la legislación previa es más que evidente19. De igual modo, se reconoce la persistencia de “elementos que ocasionaran supuestos de vulneración de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos” en el periodo posterior a la aprobación de la Constitución de 1978, “como se ha dado en otros procesos transicionales de muy diversos países”20. Me permito recordar, en este punto, la idea de fondo que transmitía una publicación de la que se han cumplido ya tres lustros, Violencia y transiciones políticas a finales del siglo XX. Europa del Sur-América Latina. Esta obra colectiva fijó su objeto de estudio, desde una óptica historiográfica, en el análisis comparativo de los procesos de transición a la democracia de la tercera ola, atendiendo a un elemento particular: la gestión de la violencia pasada (dictaduras), presente (transiciones) y futura (democracia restaurada o consolidada). Entendían sus autores, y suscribimos nosotros, que “los períodos de transición se revelan como propicios para la perpetuación o el surgimiento de la violencia, ya sea a raíz de un vacío de poder y del espacio que deja abierto para la acción subversiva, o a causa de la fuerza coercitiva del Estado autoritario” (Baby, Compagnon y González, 2009: XIV). En las conclusiones del trabajo, Mercedes Yusta (257-259) resaltaba “la necesidad absoluta de poner en relación violencia y transición”, que no es sino el reconocimiento implícito que realiza la Ley de Memoria Democrática, tal y como acabamos de explicar. Sería conveniente deducir de lo anterior la importancia que ha tenido la producción historiográfica en la clarificación de estas cuestiones y su impacto en la cuestión memorialista relativa a la Transición. Así, la Ley de Memoria Democrática, a partir de su disposición adicional decimosexta, ha acabado impulsando la creación de una comisión técnica con el objetivo de estudiar las vulneraciones de derechos de quienes lucharon por “la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos” entre 1978 y 198321. Es un paso fundamental para el “reconocimiento y reparación” de estas víctimas y la asunción implícita de las dificultades, el conflicto y, en última instancia, la violencia que azotaron la Transición. Si hasta ahora había primado en cierto modo una consecuencia derivada del mentado relato sobre una Transición pacífica, que no es sino el olvido de buena parte de las víctimas del periodo y el desentendimiento gubernamental sobre política memorialista alguna al respecto, lo anteriormente señalado habría de poner fin a esta situación y dar el impulso definitivo al reconocimiento y homenaje social e institucional pertinente y necesario.

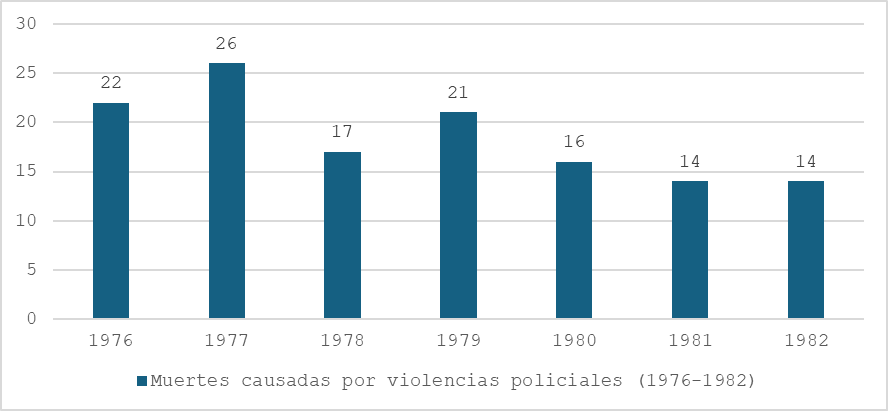

Habremos de precisar a continuación una cuestión trascendental. Habitualmente suele identificarse a las víctimas de la Transición con los muertos –y los heridos, frecuentemente olvidados– cuya responsabilidad recae en los aparatos policiales o, a lo sumo, en los grupúsculos y organizaciones terroristas de extrema derecha. Efectivamente, la compleja y no del todo culminada transición de las Fuerzas de Orden Público (FOP) –al menos no en el periodo referido– generó unas dinámicas de actitud y comportamiento inaceptables en una democracia y provocó la superposición de varios modelos policiales diferentes, a caballo entre el modelo represivo dictatorial –del que heredó numerosas prácticas y actitudes– y el modelo de gestión de la seguridad ciudadana propio de las sociedades democráticas actuales (Baby, 2018: 605-612; Ballester, 2022 y 2024: 147-277). A ello habría que sumarle la actividad ultradrechista, ya fuera en colaboración directa con las FOP –violencia parapolicial– o de forma autónoma pero con un alto grado de connivencia policial y judicial, al menos hasta principios de los años ochenta (Rodríguez Jiménez, 1994; Casals, 2009; González Sáez, 2012). Según las cifras más actualizadas, ambos colectivos serían los causantes de 196 víctimas mortales entre noviembre de 1975 y diciembre de 198222. Si atendemos a las tablas reproducidas más abajo, veremos que el número total de muertos de la Transición asciende a 632 personas. Por lo tanto, “solamente” es imputable a las violencias policiales, parapoliciales y ultraderechistas algo menos de un tercio del total de fallecidos. Hay que achacar 92 asesinatos más a grupos terroristas de extrema izquierda –fundamentalmente los GRAPO–, grupos terroristas internacionales o grupos de autoría desconocida, con lo que la cifra asciende a 288 personas, alrededor del 46% del total. Las restantes 340 víctimas mortales corresponden a ETA (54%), en sus distintas expresiones, o a grupos que operaron en su órbita23. Así pues, vemos que más de la mitad de las víctimas mortales de violencia política ocurridas en la Transición son responsabilidad del terrorismo de ETA. Y no solo eso, sino que buena parte del resto de violencias desarrolladas, así lo entendemos nosotros, se explican como reacción o efecto de la violencia etarra, la única que, además, contó con una nutrida comunidad de apoyo que favoreció la anomalía de su continuidad hasta principios del siglo XXI. Tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, el fenómeno de la violencia política en la Transición habría sido muy otro de no mediar el impacto de ETA (Aparicio Rodríguez, 2023: 382).

|

Autoría Año |

ETA | Otros grupos nacionalistas | Extrema derecha y “parapolicial” | Extrema izquierda | Internacional | Autoría desconocida | Total |

| 1976 | 17 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 24 |

| 1977 | 12 | 1 | 10 | 9 | 0 | 3 | 35 |

| 1978 | 67 | 3 | 4 | 13 | 3 | 1 | 91 |

| 1979 | 80 | 0 | 10 | 34 | 1 | 3 | 128 |

| 1980 | 95 | 0 | 28 | 6 | 1 | 2 | 132 |

| 1981 | 30 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 39 |

| 1982 | 39 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 49 |

| Total | 340 | 4 | 62 | 73 | 8 | 11 | 498 |

Fuente: FERNÁNDEZ SOLDEVILLA, Gaizka y JIMÉNEZ RAMOS, María (coords.) (2020), 1980. El terrorismo contra la Transición, Madrid, Tecnos, p. 32.

Fuente: BALLESTER, David (2022), Las otras víctimas. Violencia policial durante la Transición (1975-1982), Zaragoza, Prensas de la Universidad de Zaragoza.

Podría pensarse que, en vista de lo anterior, las víctimas de ETA han gozado de un tratamiento sobradamente privilegiado en lo que a reconocimiento y memoria se refiere. Nada más alejado de la realidad. Como bien señala María Jiménez Ramos, el fenómeno terrorista en España eclosionó y vivió sus años más sangrientos en los años setenta y ochenta –exceptuando los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, que provocaron 192 muertos y 1900 heridos–, precisamente en el momento en el que Europa “moldeaba su concepto de memoria, respondía a la demanda social que empujaba a centrar la atención sobre las víctimas y corregía la condescendencia con la que se había tratado a sí misma ante el espejo de la historia reciente” (Jiménez Ramos, 2023: 14). El terrorismo, principalmente el de ETA, expandía el miedo y la estigmatización de sus víctimas, invertía la responsabilidad sobre los atentados –“algo habrá hecho”– y alimentaba una “espiral del silencio”, en expresión de Noelle-Neuman, que dificultó, durante décadas, la toma de conciencia colectiva respecto a la problemática de la violencia y la contestación a la misma (Jiménez Ramos, 2023: 14-18). El efecto de todo ello fue la normalización del terrorismo, la indiferencia social para con sus víctimas y la complicidad, en última instancia, por acción u omisión, de buena parte de la sociedad vasca con aquel, lo que Juan Pablo Fusi denominase “enfermedad moral vasca” (Fusi y Pérez, 2017: 281-297 y Castells, 2017).

De este modo, las víctimas permanecieron en situación de desamparo y soledad al menos hasta bien entrados los años noventa. La loable y pionera labor de las primeras asociaciones de víctimas, creadas a principios de los ochenta por familiares; las primeras manifestaciones contra ETA, impulsadas por la rama vasca del Partido Comunista de España –el EPK– desde 1978; y las movilizaciones perpetuas dinamizadas por Gesto por la Paz a partir de 1986, conformaron los principales y casi únicos apoyos sociales a las víctimas de ETA durante décadas (Moreno Bibiloni, 2019; Aparicio Rodríguez, 2023: 349-350). En el ámbito legislativo, si bien el Real Decreto Ley 3/1979, de 26 de enero, de protección de la seguridad ciudadana ya contemplaba indemnizaciones económicas para las víctimas del terrorismo, no sería hasta finales de los años noventa –debido, en gran medida, a la creciente presión de las asociaciones de víctimas– cuando comenzasen a promulgarse leyes específicas nacionales más desarrolladas y completas, como la Ley 32/1999 de solidaridad con las víctimas del terrorismo, precedidas por algunas medidas de ámbito regional en el País Vasco, Navarra o Madrid. Pero la principal medida legislativa llegaría más de una década después, con la Ley 29/2011 de reconocimiento y protección integral de las víctimas del terrorismo, que creó, a su vez, la Fundación Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo (Jiménez Ramos, 2023: 19-21). En todo este proceso, las iniciativas planteadas en el ámbito vasco y navarro, más avanzado que el resto del país, sirvieron de guía; así, destacan la creación de una Dirección de Atención a las Víctimas (2001), diferentes decretos ley de asistencia estas (1988, 2000 y 2002), o la Ley de Reconocimiento y Reparación de las Víctimas del Terrorismo de 2008, más el decreto de 2010 de desarrollo del sistema de asistencia integral (Rivera, 2024).

3. Memoria y justicia: balance y perspectivas

El mapa descrito en el apartado anterior dibuja un escenario complejo en lo que atañe a la homologación y el reconocimiento a las víctimas de todas las expresiones de violencia política durante la Transición. Como bien señala Antonio Rivera, es evidente que ha existido un agravio comparativo en su tratamiento institucional. Mientras que las víctimas de ETA, como ya se ha explicado, han contemplado –si bien de forma tardía– el impulso institucional por su reconocimiento y memoria24, las víctimas de las violencias policiales o de la extrema derecha –pese a contar a priori estas últimas con el amparo de la legislación sobre víctimas del terrorismo– han quedado asociadas, en el acervo político, social y cultural, a las reivindicaciones generales sobre las víctimas de la guerra civil y la dictadura franquista, sufriendo las dificultades arriba explicadas y sobradamente conocidas en lo que atañe al reconocimiento, memoria y justicia correspondientes: “El tiempo y las víctimas de la Transición quedaron ocultadas en la misma bruma que afectaba al recuerdo de la guerra y de la dictadura” (Rivera, 2024). Otro dato significativo es el hecho de que las víctimas de la extrema derecha sean las que más tiempo han tardado en ofrecer su testimonio públicamente en medios de comunicación desde el momento de los atentados: 37 años de media, mientras que la media para las víctimas del terrorismo de extrema izquierda se sitúa en 27 años, y la de las víctimas de ETA, en 19 (López e Ibarra, 2024: 78).

Empero, han existido algunas excepciones destacables en lo que respecta al apoyo y reconocimiento institucional expreso a estos colectivos de víctimas. En el año 2007 la Generalitat de Catalunya puso en funcionamiento el Memorial Democràtic como instrumento memorial, que se marcó como misión “la recuperación, la conmemoración y el fomento de la memoria democrática en Cataluña (1931-1980)”, haciendo mención expresa a la “transición a la democracia”25. En el País Vasco, un decreto de 2012 y una ley de 2016 institucionalizaron la labor de “reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política en la Comunidad Autónoma del País Vasco” entre 1960 y 1999, que se enfocaba, esencialmente, en aquellas víctimas “provocadas por abuso de poder o uso ilegítimo de la violencia policial”26. Fruto de este impulso memorialista, en el año 2014 el Gobierno Vasco pondría en marcha el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, Gogora.

Junto a las labores de Gogora, el Memorial Democràtic o el propio Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo se ha de destacar el esfuerzo desempeñado, una vez más, por las asociaciones memorialistas de familiares, amigos y ex compañeros de militancia de las citadas víctimas, así como por organizaciones políticas, sindicales y de la sociedad civil, que han buscado mantener vivo su recuerdo, denunciado la impunidad de sus victimarios y reclamado la adopción de medidas por parte de las autoridades públicas. Podemos mencionar aquí la Fundación de Abogados de Atocha, dependiente de Comisiones Obreras27; la asociación de antiguos presos políticos de la dictadura La Comuna, que formó parte de los colectivos e individualidades que impulsaron la llamada “querella argentina”28; la Asociación de Víctimas del 3 de Marzo de Vitoria29; la Asociación Andaluza de Víctimas de la Transición, que, entre 2020 y 2021, se encargó de difundir en redes sociales los casos de Arturo Ruiz García, Manuel José García Caparrós, o el “caso Almería”; u otras iniciativas digitales que se han encargado de denunciar casos concretos como el de los Sanfermines de 1978 o el asesinato de Yolanda González30. También el Archivo de la Transición, un espacio web impulsado por antiguos militantes de organizaciones de la izquierda revolucionaria, que, además de servir de archivo documental, pretende construir un espacio memorialista sobre “las organizaciones, movimientos y personas que estuvieron en la vanguardia contra el franquismo y que se opusieron a la Reforma Política impulsada por Adolfo Suárez”, e incluye un apartado específico sobre las víctimas de la Transición31. Es de igual modo pertinente subrayar el esfuerzo de diferentes asociaciones y colectivos de víctimas del terrorismo, regionales y nacionales, como el Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco (COVITE)32. Fundado originariamente en 1998 para combatir el terrorismo de ETA, mantiene en la actualidad una labor reseñable de difusión online y de recuerdo de las víctimas de todos los tipos de terrorismo que han golpeado en España, y ha diseñado el llamado “mapa del terror”, una iniciativa digital para localizar geográficamente cada uno de los atentados terroristas acaecidos en España que incluye fichas individuales para cada una de las víctimas33. Mencionaremos también el Archivo Online sobre la Violencia Terrorista en Euskadi (AROVITE), otra iniciativa digital memorialista que incluye un mapa interactivo, “espacios para la memoria”, que recoge hitos monumentales dedicados a las víctimas del terrorismo en España”34. De cualquier modo, a nivel general, la desprotección institucional que han sufrido las víctimas de extrema derecha y la violencia policial y parapolicial es innegable, y solamente el contexto más reciente de impulso de la “memoria democrática”, con la Ley de 2022 y sus réplicas regionales como máximos exponentes, está empezando a revertir esta situación. La aparición, en el año 2023, del Colectivo por los Olvidados de la Transición, formado nuevamente por familiares de algunas de las víctimas de violencias policiales y de la extrema derecha –Ángel Almazán Luna, Arturo Ruiz, María Luz Nájera, Gustau Muñoz…–, es una muestra evidente de la exclusión y el olvido que ha rodeado a este colectivo, pero también de la creciente tendencia de denuncia de dicha situación en pro de su resolución35.

En lo que atañe a la justicia, hay que tomar en consideración varias cuestiones. En primer lugar, respecto a las víctimas de ETA, hay que tener en cuenta que alrededor del 40% del total de asesinatos cometidos por esta organización (850) nunca han sido juzgados (376). Desde su primer asesinato en 1968 hasta junio de 1977, periodo incluido en la Ley de amnistía de octubre de dicho año, ETA cometió 66 asesinatos; de ellos, el 93% nunca llegaron a ser juzgados, y en muchos de ellos ni siquiera contamos con pistas que señalen a sus culpables. Así, hay 62 asesinatos de ETA cometidos antes de junio de 1977 sobre los que no existe responsabilidad penal alguna. Si atendemos al periodo comprendido entre las elecciones de 1977 y finales de 1982, cierre de la Transición, son 180 los asesinatos de las distintas ramas de ETA sin condena judicial, lo que supone el 47,87% del total de los 376 asesinatos de ETA sin resolver judicialmente. Esto significa que en la Transición se concentran la mitad de los asesinatos de ETA que aún quedan irresueltos, de los que no conocemos los autores materiales y sobre los que no hay sentencia judicial. En la mayoría de los casos esta situación viene provocada por la imposibilidad de identificar a los responsables directos, si bien también puede ser debido a la muerte de estos o a que no se encontraban al alcance de la justicia; también con motivo de errores judiciales o policiales, o de las limitaciones de un Estado de derecho garantista que opta por evitar condenas que no estén respaldadas por pruebas lo suficientemente sólidas (Domínguez y Jiménez, 2023). El porcentaje de asesinatos sin resolver es sustancialmente menor en el caso del terrorismo de extrema izquierda, prácticamente en su totalidad ligado a los GRAPO. Según la investigación realizada por Carmen Ladrón de Guevara, solamente el 25% de las 93 víctimas totales causadas por esta organización a lo largo de su historia han quedado sin juzgar, cifra que se reduce al 12% si excluimos los casos amnistiados en 1977 (12 asesinatos). Para la época de la Transición, también la más mortífera de la organización, son 49 los asesinatos resueltos con condena y solamente 10 los casos de esclarecimiento incompleto o no resueltos (Ladrón de Guevara, 2022).

Respecto a la extrema derecha, fue tónica común durante la Transición la benevolencia con la que las autoridades reprimían a los grupos ultras y la laxitud del sistema judicial contra estos. La connivencia de las fuerzas policiales y parte de los aparatos del Estado con esta violencia generó, en consecuencia, gran impunidad para con sus responsables. Y no solamente esto, sino que a la impunidad generalizada se han venido a sumar una serie de situaciones, además de inverosímiles algunas de ellas, muy dolorosas para con sus víctimas. Hablamos, por ejemplo, del caso de Emilio Hellín Moro, asesino de Yolanda González, joven estudiante y militante del Partido Socialista de los Trabajadores (PST), secuestrada y asesinada en Madrid la noche del 1 de febrero de 1980 por integrantes del “Grupo 41” ligado a Fuerza Nueva. En febrero de 2013 El País informaba de que Emilio Hellín había colaborado durante años como asesor y formador de distintos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y participado en investigaciones sobre “terrorismo y delincuencia”36. Una realidad que, de hecho, motivó la movilización de amigos y familiares de Yolanda para reclamar al Ministerio del Interior la depuración de responsabilidades (Bueno y Aparicio, 2022: 535-536). Si bien el asesino de Yolanda cumplió catorce años de reclusión por los hechos, llegó a realizar una fuga, aprovechando un permiso penitenciario, hacia América Latina. No fue el único ultra que protagonizó un episodio de este tipo. La mencionada laxitud con la que la judicatura trató, frecuentemente, a los victimarios de extrema derecha, permitió varias fugas de estos hacia América, que, al contrario de Hellín, les permitió eludir la responsabilidad penal por los crímenes cometidos. Hablamos, por ejemplo, de los falangistas Daniel Fernández de Landa e Íñigo de Guinea, implicados en los asesinatos de Arturo Pajuelo y Juan Carlos García en 1980, fugados aquel mismo año y localizados en México en el 2022 –nunca fueron juzgados–37. También el asesino de Arturo Ruiz (23-01-1977), José Ignacio Fernández Guaza, huyó fuera de España hacia París –por recomendación de la propia Guardia Civil, según su propio testimonio– y después hacia Argentina, donde fue localizado por periodistas de El País en el año 2023, y donde ha permanecido toda su vida eludiendo la justicia38. También José de las Heras, presunto responsable del atentado de 1978 contra el citado diario en el que murió el conserje Andrés Fraguas, o José Llobregat, quien presuntamente asesinó al anarquista Jorge Caballero en 1980, eligieron Brasil y República Dominicana respectivamente como destinos para evitar responder por sus actos39. Además de todo esto, el amparo y reconocimiento institucional hacia este colectivo de víctimas ha sido a todas luces muy tardío. Una muestra de ello es que no fue sino en el año 2023 cuando Vicente Cuervo, militante de CNT asesinado el 10 de febrero de 1980 por la extrema derecha, recibiera la Gran Cruz de la Real orden de Reconocimiento Civil como víctima del terrorismo, gracias al esfuerzo de su propia familia y a la labor del Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo40. Como reconoce Gaizka Fernández Soldevilla, responsable de investigación de dicha fundación:

El terrorismo ultraderechista y parapolicial causó 62 víctimas mortales durante la Transición. A ellas y a sus familias, que a menudo no fueron amparadas como necesitaban por las instituciones, les debemos justicia, memoria y reparación. Si bien se ha avanzado en esa dirección, todavía nos queda mucho camino por recorrer41.

Una situación similar, si no todavía más grave, la encontramos respecto de las víctimas de las violencias policiales. La opacidad informativa sobre estos casos fue siempre muy elevada, sus responsables raramente fueron llevados a juicio, y más raramente aún, condenados, y las víctimas cayeron rápidamente en el olvido en las décadas posteriores. Tal y como indica David Ballester:

“Una vez inhumadas, cayeron rápidamente en el olvido, en una inmensa mayoría de los casos sin que los responsables de su muerte fueran llevados a juicio. A la vez que no se paliaba el daño cometido, ante la inexistencia de una legislación específica respecto a este tipo de víctimas que estableciera mecanismos de reparación y de atención. En definitiva, ni se hizo justicia en su momento ni con posterioridad, y todavía menos ninguna institución les ha pedido perdón y ofrecido medidas de reparación a familiares y allegados” (2022: 249)42.

Todo lo que venimos exponiendo en el presente artículo nos dibuja un escenario contradictorio, con sus sombras y sus luces. Es innegable el avance que se ha producido en España en lo que atañe a la preocupación, en diferentes ámbitos, por las víctimas de la violencia política durante la Transición, muchas de las cuales –las provocadas por las violencias policiales y la extrema derecha– han sufrido mayor ostracismo y marginación que otras, han tardado más tiempo en ofrecer sus testimonios y han visto más dilatada la preocupación institucional al respecto. Empero, finalmente, al igual que ocurre con las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista, parece que, en el marco de la Ley de Memoria Democrática –que no es ni el principio ni el final de un camino, sino simplemente la consecuencia de décadas de reivindicación memorialista y desarrollos historiográficos y el mecanismo que ha de permitir nuevos avances en el futuro–, el país ha entrado de forma mucho más contundente que antaño en la “era de las víctimas”. Del desarrollo de dicha ley depende que España homologue con los países de su entorno su esfuerzo por la prosecución de la verdad, justicia y reparación de las víctimas de violencias políticas de su pasado reciente.

Fuera como fuese, lo cierto es que España está dando pasos reseñables, si bien todavía no definitivos, en lo que atañe al cumplimiento de sus deberes para con la memoria histórica –o democrática–, también respecto a las víctimas de violencias políticas acaecidas durante la Transición. A nadie escapa, sin embargo, que la continua mirada retrospectiva de las sociedades actuales viene acompañada, en ocasiones, de problemáticas y conflictos en torno a la memoria:

“El espectro del recuerdo de la violencia se cierne sobre las sociedades contemporáneas. Hemos pasado del sueño de la utopía a la permanente rememoración. Tras el fin de las ideologías a finales del siglo pasado, el mundo parece obsesionado con volver la mirada atrás, una y otra vez en busca de respuestas para los problemas del presente. La memoria histórica se ha convertido en tópico de la agenda pública. Un tópico, valga la pena aclarar, con una fuerte carga emocional y polarizante” (Garzón Vallejo, 2023: 19).

Ciertamente, a pesar de que la tendencia ideal habría de ser la construcción de “una memoria compartida como base para la reconciliación, la justicia y la convivencia cívica”, habitualmente nos encontramos con la coexistencia de “memorias plurales, e incluso contradictorias, sobre los episodios traumáticos del pasado reciente, y sobre cómo recordarlos y conmemorarlos en la esfera pública. […] Los relatos sobre lo ocurrido se formulan desde ángulos sociales diversos y son cuestionados y desestabilizados por cada generación. Ninguna política de memoria histórica puede generar por sí misma un consenso total sobre el pasado” (Sanz Díaz, 2023: 40; Gensburger y Lefranc, 2024). Lo que es una situación normal e imposible de eludir, la multiplicidad de memorias, se ha convertido en nuestro país, desde hace décadas, en un pleito continuo sobre la cuestión memorialista en parámetros de confrontación partidista aparentemente irreconciliable. Por mencionar simplemente los sucesos más recientes, es evidente la voluntad “revisionista” implícita en el Partido Popular y la extrema derecha de Vox en su combate contra la Ley de Memoria Democrática, manifestada en la derogación de las leyes autonómicas y/o el impulso de “leyes de concordia” en aquellas comunidades donde han tenido gobiernos en coalición –Castilla y León, Aragón, Comunidad Valenciana, Baleares–. De otro lado, como recuerda Antonio Rivera (2024):

La parte más dinámica y extremista de los que enarbolan las víctimas del franquismo pretende una memoria sectaria, donde solo cabe una imagen izquierdista y parcial de la Segunda República, una visión dicotómica en extremo de la guerra civil (con buenos y malos absolutos), una dictadura permanentemente criminal hasta el último de sus días y una Transición falsa y fracasada al plantearse resignadamente como reforma y no como ruptura a todos los efectos.

Así, nos encontramos con una dualidad de memorias, dicotómicas y excluyentes, que, por un lado, provocan una apropiación por parte de las derechas de las víctimas del terrorismo, y, por el otro, una asimilación de las víctimas de la extrema derecha y las violencias policiales transicionales por parte de las izquierdas (Rivera, 2024). Un escenario de “rivalidad mimética” entre colectivos de víctimas, en expresión de Sophie Baby, en el que un colectivo concreto, aparentemente estanco, acaba obviando las aportaciones que el resto promueve sobre cuestiones de reconocimiento y de lucha por los derechos humanos y contra la impunidad (Baby, 2024: 259-265)43. Un callejón sin salida memorialista que habrá de corregirse, en el marco de la Ley de Memoria Democrática, para poder integrar a todas las víctimas del periodo de la Transición en una memoria colectiva que pueda favorecer –de otro modo será muy difícil– la consecución de la verdad, justicia y reparación para estas. Salvo las excepciones contempladas de las víctimas-victimarios, cuyo perfil se excluye de forma explícita en la comisión que ha de encargarse del análisis de la violencia en la Transición, todas y cada una de las víctimas merecen igual reconocimiento, reparación y memoria. Tras las violencias policiales y los terrorismos de distinto signo se esconden propuestas totalitarias y antidemocráticas igualmente rechazables. Las víctimas de todas ellas han de tener, por tanto, la misma consideración. Reconocer a una implica reconocer a todas, como se ha encargado de explicar en múltiples ocasiones el filósofo Reyes Mate (2013: 281). Una proposición que no por citada con asiduidad pierde un ápice de sentido.