Du manque douloureux à l’abondance insatisfaisante dans The Lost: A Search for Six of Six Million de Daniel Mendelsohn

Abstract: In The Lost: A Search for Six of Six Million, Daniel Mendelsohn reconstitutes the results and the process of his investigation about his great-uncle, his wife and their four daughters, murdered during the Second World War in unknown circumstances. It is thus an absence that provokes D. Mendelsohn’s writing gesture: that of his ancestors, that of family stories about them, and that of historical recognition about these anonymous, sacrificed lives, which never appear in the official history. From an initial gap that provokes them, the investigation creates a narrative swarming with competing and contradictory versions of the same story. Confronted with a baffling abundance of information, the investigator wonders, as a member of the third generation and marked by traumas he never experienced firsthand, which is the most painful path? In order to restore this incessant dialectic between abundance and lack, D. Mendelsohn conceives his book as a space intended to provide his ancestors with a life story, but also as a vast network in which all of the stories heard during his investigation are intertwined.

Keywords: Investigative Literature, History, Lost, Photography, Common

Résumé : Dans Les Disparus, Daniel Mendelsohn restitue le fruit et la démarche de son enquête au sujet de son grand-oncle, de son épouse et de leurs quatre filles, assassiné·es au cours de la Seconde Guerre mondiale dans des circonstances inconnues. C’est donc le manque qui provoque le geste d’écriture de D. Mendelsohn : celui de ses ancêtres, celui de récits familiaux à leur sujet, celui de reconnaissance historique au sujet de ces vies anonymes sacrifiées qui ne figurent jamais dans l’histoire officielle. D’une béance initiale qui les provoque, l’enquête parvient à un fourmillement narratif où bruissent les versions concurrentes et contradictoires d’une même histoire. Confronté à une abondance d’informations, l’enquêteur, dérouté, s’interroge : entre le manque de récits et l’abondance de narrations, quelle est pour lui, membre de la troisième génération marqué par des traumatismes qu’il n’a jamais connus, la voie la plus douloureuse ? Pour restituer cette dialectique incessante entre l’abondance et le manque, D. Mendelsohn conçoit son livre non seulement comme un espace destiné à procurer à ses ancêtres un récit de vie mais aussi comme un vaste réseau où s’entremmêlent toutes les histoires entendues au cours de son enquête.

Mots-clés : Littérature d’enquête, Histoire, Disparus, Photographie, Commun

Introduction

Quelqu’un·e que l’on n’a pas connu·e peut-il nous manquer ? La possibilité de cette interrogation tient à la plasticité sémantique du syntagme « manque » qui peut, dans la langue française, désigner à la fois un sentiment de vide créé par l’absence de quelque chose ou de quelqu’un qui a été et qui n’est plus près de nous et une fissure, originelle et absolue, qui ne résulte pas cette fois de la comparaison avec une situation antérieure. C’est donc un seul et même mot qui décrit la sensation de privation ressentie au cours d’un deuil, d’une période de sevrage ou de pénurie et un déficit dont on ne peut être certain de l’origine. Là où le français utilise un seul et même verbe, d’autres langues utilisent quant à elles deux verbes distincts de manière à différencier ce qui résulte d’une comparaison avec un passé et ce qui fait défaut de manière générale. En français, on utilisera donc de manière indifférenciée le verbe « manquer » dans ces deux tournures : « tu me manques » ; « je manque de discipline », là où l’anglais ou encore l’espagnol utiliseront deux verbes différents : « I miss you » ou « te echo de menos » ; « I lack discipline », « carezco de disciplina ». À cet égard, le verbe espagnol « carecer » traduit bien l’idée de carence, d’absence originelle, différente du manque suscité par le regret du passé.

À la question posée au début de ce propos, Daniel Mendelsohn semble répondre par l’affirmative : oui, des personnes que l’on n’a pas connues peuvent nous manquer au sens de nous faire défaut et cette absence, pourtant innée, peut occasionner des séquelles, difficilement quantifiables mais bien réelles, sur la vie d’un individu. En effet, l’auteur explore dans The Lost: A Search for Six of Six Million1 le traumatisme généré par la disparition de son grand-oncle, de son épouse et de leurs quatre filles au cours de la Seconde Guerre mondiale, traumatisme prégnant alors qu’il ne les a pourtant jamais connu·es. Pour bien saisir le manque qui déclenche la démarche de l’auteur ainsi que les enjeux qui motivent son processus d’écriture, un rapide détour par la biographie de l’auteur est nécessaire. D. Mendelsohn est un auteur américain, né à Long Island, et descendant du côté de sa mère d’une famille juive polonaise. Alors que le reste ses frères et sœurs émigrent progressivement de Pologne à partir des années 1930 vers les États-Unis et la Palestine, le grand-oncle de l’auteur – Shmiel Jäger – fait le choix de rester dans sa ville natale – Bolechow –, décision qui lui coûtera la vie, ainsi que celles de son épouse et de ses filles. De ces six silhouettes du passé ne subsiste au sein de la famille qu’une courte phrase, « Killed by the Nazis » (TL 20), formule lapidaire qui informe sur le non-dit qui plane autour de leur sort mais aussi sur le flou installé autour des circonstances de leur disparition. C’est pour éclairer ces circonstances que D. Mendelsohn se lance dans une enquête d’envergure, qui aboutit à la rédaction de The Lost, publié aux États-Unis en 2006, à la fois récit de son enquête et livre qui rassemble les éléments qu’il a pu collecter sur la vie de ses ancêtres.

Sa démarche témoigne d’une dialectique entre le manque originel éprouvé par l’auteur et l’abondance de sources et d’histoires à laquelle son enquête va finalement le mener : alors qu’il se débat au départ avec un vide, un trou, une absence, il va finir par devoir mener une opération de tri entre les différentes informations auxquelles il accède. Ce fourmillement d’histoires, loin de contenter l’auteur le laisse en réalité insatisfait et l’engage au fur et à mesure de son enquête à redéfinir son projet et à interroger sa pulsion de connaissances.

Nous aborderons d’abord le caractère multidimensionnel du manque ressenti par l’auteur ainsi que le protocole d’enquête mis en place par ses soins pour le combler. Ensuite, c’est la paradoxale abondance qui surgit de sa démarche d’enquête qui sera explorée, en montrant qu’elle n’est pas synonyme chez D. Mendelsohn d’un quelconque apaisement. Enfin, il s’agira d’analyser la forme narrative retenue par l’auteur pour représenter à la fois la démarche et le fruit de son enquête, pour tenter de montrer qu’entre le vide et la profusion, si D. Mendelsohn ne parvient pas à réparer le passé, il tente de prendre soin de son présent.

Aux origines du manque : sur les traces d’une absence

Le(s) manque(s) originel(s)

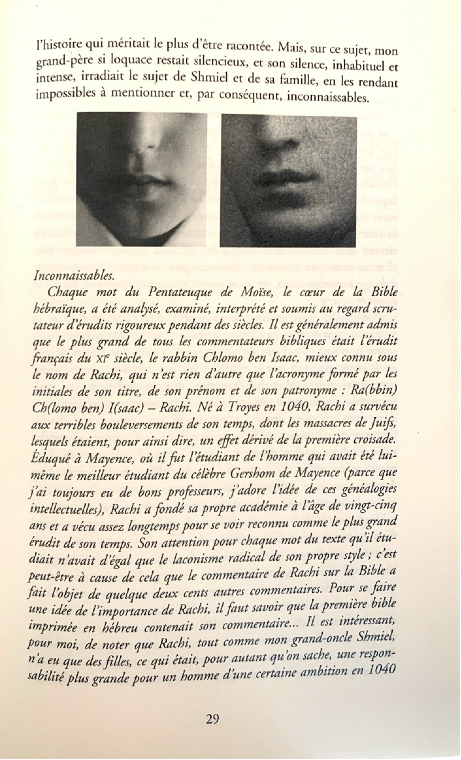

Daniel Mendelsohn grandit à Long Island, entouré de nombreux membres de sa famille, généralement très loquaces sur les nombreuses anecdotes qui façonnent le récit familial et très attaché·es aux liens qui les unissent. Il y a cependant un sujet sur lequel tous et toutes restent, paradoxalement, bien silencieux·ses : le grand oncle de D. Mendelsohn et sa famille, resté·es en Pologne et tué·es dans des circonstances inconnues alors que le reste de la famille était parvenue à s’échapper. Véritable béance dans l’histoire familiale, cet événement n’en occupe pas moins une place encombrante, vérifiant ainsi les propos de Dan Bar-On selon lequel : « Untold stories often pass more powerfully from generation to generation than stories that are discussable » (Bar-On 348). Mélange de honte, de culpabilité et de douleur, ce silence n’en reste pas moins intrigant et pesant pour le jeune D. Mendelsohn et ce d’autant plus qu’on lui répète la ressemblance troublante qui existe entre lui et son grand-oncle. Afin d’illustrer le poids que représentait cette ressemblance, D. Mendelsohn insère à la page 29 deux photographies, reproduites ci-dessous, celle de gauche figurant son grand-oncle quand celle de droite représente l’auteur lui-même lorsqu’il était jeune :

Le manque, ou plutôt les manques, ressentis par D. Mendelsohn sont de natures diverses. D’abord, il y a le manque très concret de ses ancêtres qu’il n’a jamais connus : leur mort crée évidemment une absence qui irrigue son enfance. N’ayant pas vécu la Seconde Guerre mondiale, l’auteur a pourtant souffert de ses conséquences, privé de certains membres de leur famille et pétri d’histoires au sujet de la Shoah. Alors qu’il tente d’imaginer ce qu’aurait été sa vie si son grand-oncle avait survécu, D. Mendelsohn conclut : « the Holocaust wasn’t something that simply happened, but is an event that’s still happening » (TL 570). Loin de constituer une page d’histoire impersonnelle et désincarnée, la Shoah exerce encore ses conséquences dans la vie des survivant·es mais aussi de leurs descendant·es, dont l’enfance et la vie ont été marquées par des membres de leur famille aux destins brisés.2 C’est ainsi pour répondre à des questions lancinantes depuis son enfance que l’auteur se lance dans sa quête, comme le souligne Ron Rosenbaum : « [D. Mendelsohn] seems to suggest that we can’t look forward until we look back, until we know how we came to be who we are—until we know what we have lost » (Rosenbaum). Les circonstances de la mort de ses ancêtres créent ensuite une autre absence, elle aussi très concrète : celle de sépulture. En effet, s’il y a un point de certitude au milieu des doutes dans l’histoire des ancêtres de l’auteur c’est qu’ils/elles ont perdu la vie au cours de la Shoah qui consiste non seulement en l’annihilation de vies humaines mais aussi en la suppression pure et simple de leur mémoire et des signes de leur passage sur terre (Jablonka 59). Cette annihilation prive du même coup leurs victimes d’une sépulture décente ainsi que leurs proches et leurs descendant·es de la possibilité de se recueillir sur leurs tombes.

Cette absence de sépulture, et le deuil problématique qu’elle implique, sont inscrits au cœur du récit de D. Mendelsohn qui commence de manière significative par l’évocation du cimetière Mount Judah dans le Queens dans lequel est enterrée la branche américaine de sa famille, dans une section réservée aux personnes originaires de Bolechow. Cette description, qui retrace à la fois l’histoire de sa famille et les décès ayant marqué son enfance, est en réalité surtout l’occasion d’introduire la mort d’une autre personne qu’il n’a pas connue et qui ne bénéficie pas d’un emplacement dans ce cimetière : celle de l’oncle Shmiel, resté quant à lui en Pologne, décision qu’il paiera de sa vie. C’est alors une formule lapidaire qui clôt les premiers paragraphes de son ouvrage : « He has no grave at all » (TL 16), phrase qui condense la violence du sort infligé à ses ancêtres ainsi que souffrance associée à cette absence de sépulture. Enfin, la culpabilité des survivant·es ainsi que leur absence au moment des faits induisent un manque cette fois plus symbolique de récit à leur sujet. Rongé·es par le chagrin et par la honte de n’avoir rien pu faire, les membres de la famille de l’auteur évitent ainsi soigneusement le sujet générant un silence paradoxal qui tronque le récit familial, pourtant si fondateur dans l’identité des différents descendant·es d’une famille. C’est le silence de son grand-père au sujet de son frère disparu qui pousse D. Mendelsohn à entreprendre son enquête dans la mesure où il soupçonne ce silence de cacher une trahison fraternelle et des luttes familiales intestines indicibles. L’examen minutieux des lettres envoyées par son grand-oncle à ses frères et sœurs exilé·es hors de Pologne le mène en effet à penser que l’ensemble de sa famille, ayant survécu contrairement à Shmiel à la Shoah, nourrit une forme de culpabilité à l’égard de ce frère, qui, après un séjour aux États-Unis, fera finalement le choix de rester en Pologne d’où il ne parviendra plus à s’enfuir. Mais après la rencontre des ancien·nes de Bolechow en Australie, D. Mendelsohn réoriente son projet, prenant conscience a posteriori que le début de sa quête était entaché par sa volonté de déterrer un drame, d’éclairer les circonstances de la mort de ses ancêtres par une trahison qui n’a peut-être jamais eu lieu et de mettre au jour des secrets qui existaient peut-être moins dans la réalité que dans son imagination. À l’instar de nombreux faits qu’il relate dans son ouvrage, l’auteur ne tranche pas véritablement sur l’authenticité de cette trahison mais réoriente son projet d’écriture. Son enquête s’en trouve alors profondément bouleversée : « What if I started thinking about them as if they were just ordinary people instead of sepia icons? » (TL 467-68).

Du récit de la mort des disparu·es à l’histoire de leur vie : c’est cette dynamique qui nourrit l’ouvrage et qui aboutit à des reconstitutions biographiques de la vie des ancêtres de l’auteur aussi exhaustives que possible. Car ce qui intéresse D. Mendelsohn, c’est justement la fonction de ces histoires racontées et répétées au sein des familles. Parfois véridiques, elles servent souvent à se rassurer et à se bâtir un univers sécurisant et l’auteur cherchant à combler un vide narratif associé à une période historique, s’interroge sur les raisons qui poussent chaque individu à se créer des histoires s’accommodant plus ou moins avec la réalité. En témoignent les réflexions de D. Mendelsohn qui, après avoir rencontré une amie d’enfance de son grand-père, prend conscience de la pauvreté du milieu d’origine de ce dernier et des licences qu’il prenait avec la réalité en racontant les histoires associées à la période de son enfance : « Sometimes the stories we tell are narratives of what happened; sometimes, they are the image of what we wish had happened, the unconscious justifications of the lives we’ve ended up living » (TL 848). Il met ainsi en lumière les multiples remaniements, effectués à bon compte de manière plus ou moins consciente, que subissent les épisodes racontés maintes et maintes fois dans une famille. À la suite de la notion de « roman familial » théorisée par Freud et définie par Jean Laplanche et Jean-Bertrand Pontalis comme « des fantasmes par lesquels le sujet modifie imaginairement ses liens avec ses parents » (Laplanche et Pontalis 427), Régine Robin élabore le concept de « roman mémoriel », désignant par là le phénomène par lequel « un individu, un groupe ou une société pense son passé en le modifiant, le déplaçant, le déformant, s’inventant des souvenirs, un passé glorieux » (Robin 1). C’est à ce phénomène, identifié au sein de sa famille, que D. Mendelsohn fait référence, relevant que l’histoire familiale tient souvent plus de la légende que du pur récit factuel. Rassurantes mais illusoires, les histoires de son grand-père n’étaient pas toujours véridiques mais elles avaient – et ont toujours – pour D. Mendelsohn le mérite immense de donner un sens aux événements, de les mettre en ordre et de les articuler avec le présent. C’est alors ce qui rend d’autant plus insupportable l’absence totale de récit au sujet de son grand-oncle et de ses filles : ce silence ne leur laisse aucune place dans le présent. Comme le souligne Marie-Hélène Boblet, l’enjeu initial de l’ouvrage est ainsi de « faire sortir de l’exil où ils sont tenus par le silence ces égarés, de les ré-introduire dans le monde des histoires » (Boblet).

Si D. Mendelsohn n’entretient bien évidemment aucune illusion au sujet de sa capacité à combler le premier manque, celui de la présence de ses ancêtres, sa démarche est guidée par la volonté d’atténuer – sinon de résoudre – les deux autres. En effet, il est tout à fait conscient de son incapacité à ressusciter les mort·es mais sa démarche d’enquête et le livre qui en est issu visent à collecter des indices lui permettant de combler le vide narratif existant au sujet de ses ancêtres. Pour ce faire, il déploie un protocole d’enquête, à la fois long, rigoureux et exigeant.

Combler le manque, enquêter pour remplir les vides

D. Mendelsohn se lance dans une enquête d’envergure qui le mène à exploiter les outils des sciences humaines et sociales dans le but de reconstituer la trajectoire de ses ancêtres, son travail témoignant ainsi de la reliaison entre histoire et récit. En effet, auparavant dédaigné et rejeté par les positivistes du XIXe siècle qui le réservaient à la littérature et l’excluaient de l’histoire, le récit fait progressivement son retour dans le processus de production de savoirs historiques, notamment sous l’influence de Paul Veyne et de Paul Ricœur qui affirment le caractère foncièrement narratif de l’histoire. À rebours des positivistes qui voulaient fonder la légitimité de leur discipline en empruntant les méthodes des sciences exactes et expérimentales, P. Veyne avance en effet que l’histoire ne peut prétendre au statut de science puisqu’elle est par essence « un roman vrai », « un récit d’événements vrais qui ont l’homme pour acteur » (Veyne 10). Pour lier les différents faits rassemblés par l’historien·ne au cours de ses recherches, ce·tte dernier·e a besoin du récit qui permet d’organiser, de trier et de synthétiser les connaissances.

Le travail historique mené D. Mendelsohn prolonge de telles réflexions dans la mesure où l’auteur interroge – par les méthodes qu’il déploie au cours de son enquête – les frontières disciplinaires et crée – en aval de celle-ci – un livre relativement inclassable. Sa démarche témoigne en effet de cette réconciliation entre l’histoire et la littérature, ou du moins de l’érosion progressive de la hiérarchie persistante entre les deux disciplines, hiérarchie qui faisait de la première la seule méthode fiable pour connaître le passé. Loin de faire des uns les subordonnés des autres, l’auteur mobilise documents littéraires et historiques comme instruments complémentaires dans son entreprise de reconstitution de vies ordinaires et singulières. Littérature et témoignages lui permettent ainsi de faire des émotions, non plus des repoussoirs mais des instruments de travail. L’empathie, loin d’être refoulée, est en effet envisagée dans l’ouvrage comme un outil de connaissance, rejoignant par-là plus largement les préoccupations de la littérature contemporaine qui met au centre de son travail, cette capacité à s’identifier à autrui, caractéristique de ce qui est théorisé aux États-Unis comme une « éthique du care »,3 définie par Joan Tronto en ces termes : « une activité générique qui comprend tout ce que nous faisons pour maintenir, perpétuer et réparer notre “monde”, de sorte que nous puissions y vivre aussi bien que possible » (Tronto 30). Colère, gêne, tristesse ou angoisse : la palette d’émotions ressenties par l’enquêteur s’étoffe au cours de sa démarche, autant d’émotions parfois désarçonnantes mais toujours nécessaires à la compréhension des événements historiques.

L’enquête qui emprunte des méthodes à l’ensemble des disciplines des sciences humaines et sociales (l’histoire mais aussi l’anthropologie, la géographie ou encore l’ethnographie) serait alors caractéristique de la phase post-disciplinaire du savoir, identifiée par I. Jablonka à la suite de la phase de séparation disciplinaire opérée au XIXe siècle (Jablonka 307). D. Mendelsohn adopte ainsi dans The Lost des démarches aux confins des diciplines, réconciliant des approches a priori inconciliables – enquêter sur ses proches en historien ; faire la part belle à ses émotions pour élaborer un savoir ; mobiliser des outils disciplinaires variés en amateur. C’est alors en brouillant les frontières génériques, disciplinaires et artistiques que l’auteur parvient à élaborer un protocole d’enquête puis une restitution qui peuvent satisfaire son ambition profonde : celle de combler une absence, un vide, un manque. Il étudie, en historien des fonds d’archives, à la recherche des traces qu’un individu laisse de son passage sur terre. Grâce aux fonds d’archives municipaux, il obtient par exemple des informations sur la mort de deux de ses cousines, décédées lors des Aktion, meurtres de masse perpétrés par les nazis, notamment en Pologne et dans la ville de Bolechow en 1941 et 1942.

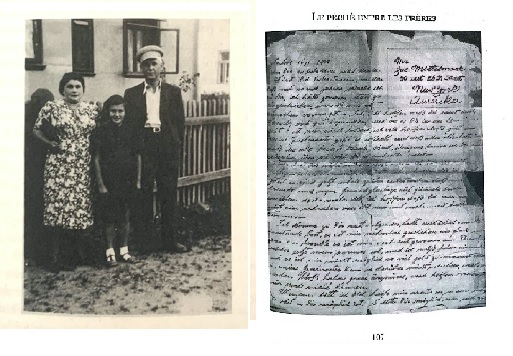

Cependant, ces informations purement factuelles, pour nécessaires qu’elles soient, ne sont pas suffisantes dans la mesure où D. Mendelsohn cherche aussi à approcher des détails plus insignifiants et plus ordinaires pour l’histoire mais indispensables dans une démarche inspirée de la micro-histoire (Ginzburg et Poni) qui préconise de délaisser une approche globale pour lui préférer l’échelle de l’individu, de prendre comme sujets d’étude des individus ordinaires, auparavant dédaignés par la discipline et de porter son attention sur des détails infimes, mais pourtant révélateurs, de l’histoire. Théorisée par Carlo Ginzurg et Carlo Poni dans les années 1980, cette approche s’est ensuite diffusée en France, notamment grâce aux travaux d’Alain Corbin qui reconstitue la vie de citoyen·nes ordinaires et anonymes, disparu·es sans laisser de traces mais pourtant représentif·ves de la manière de vivre de leur époque. Délaissant une approche globalisante assimilée à une forme de mémoire qui, parce qu’elle occulte des vies singulières, n’est paradoxalement qu’une forme de l’oubli, l’auteur s’approche des faits minuscules et ordinaires (Revault d’Allones 148). Pour accéder à ces détails, D. Mendelsohn mobilise alors les deux outils des sciences humaines et sociales que sont l’entretien et le déplacement sur le terrain. L’un des aspects fondamentaux de sa démarche consiste en effet en la recherche de survivant·es de la Shoah, originaires de Bolechow et qui ont connu, d’une manière ou d’une autre ses ancêtres. Après les avoir identifié·es, il sollicite une rencontre et mène avec elles/eux un entretien, selon une méthodologie stricte, à même d’apporter des informations fiables et tangibles. Grâce à ces entrevues, il apprend que l’une de ses cousines étaient une tombeuse d’hommes, que son grand-oncle était fort apprécié dans la ville et il rencontre des amies de ses cousines qui leur livrent des détails sur leur personnalité : autant de détails peut-être superflus dans le cadre d’une enquête scientifique mais essentiels lorsqu’il s’agit de reconstituer la trajectoire biographique d’un·e de ses ancêtres. Plus qu’un savoir totalisant, il s’agit de « restituer aux morts les témoignages les plus sensibles de l’humanité qui leur a été arrachée […] ». Il exhume aussi les documents familiaux, notamment les lettres et les photos qui sont autant d’indices sur la structuration des rapports au sein de la famille mais aussi des moyens de mettre des visages sur des personnes qu’il n’a jamais connues. La quête du passé commence donc par la recherche d’objets matériels qui permettent de composer l’absence de mémoire et de voix vivante des disparu·es (Aarons et Berger 81) :

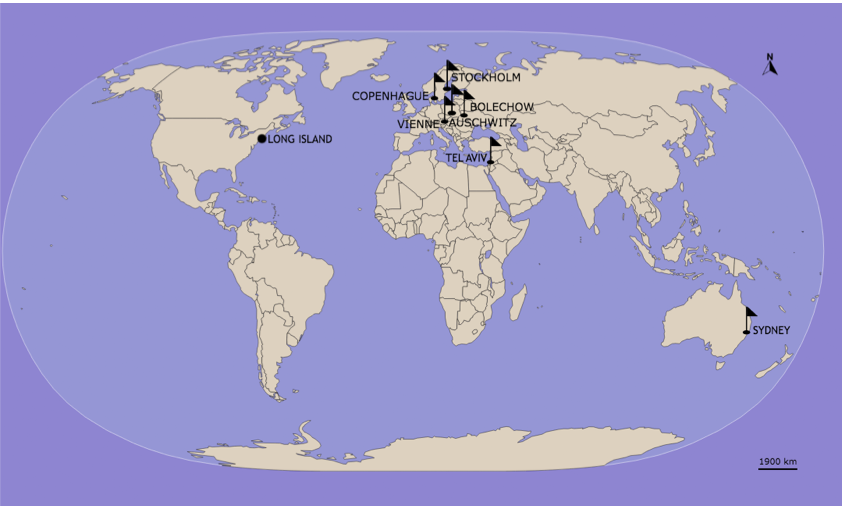

C’est enfin le voyage et donc le déplacement sur le terrain, qui caractérisent sa démarche, D. Mendelsohn se déplaçant aux quatre coins du monde pour rencontrer ces survivant·es et s’entretenir avec eux/elles, comme l’indique cette carte de ma composition qui informe sur le tour du monde opéré par l’auteur dans le cadre de sa démarche :

Ses voyages le mènent notamment par deux fois à Bolechow où il pratique l’exploration urbaine, tentant de retrouver la trace de la maison de ses ancêtres mais aussi le lieu où son grand-oncle et une de ses cousines ont passé leurs derniers jours et ont été assassiné·es. Ces enquêtes sur le terrain et les désillusions qu’elles suscitent révèlent que « [l]’enquêteur fait céder une distance protectrice. C’est le réel qu’il aborde et qui l’assaille, le fuit ou lui résiste » (Decout 5).

Comme le résume Fabienne Biégelmann, « [l]e livre de Daniel Mendelsohn s’appuie sur des traces – livres, paroles et récits de survivants – mais il s’origine aussi de l’effacement des traces. » (Biégelmann 182) D. Mendelsohn se heurte en effet dans sa démarche à des sources elles-mêmes lacunaires, et ce pour plusieurs raisons. D’abord, parce que les arrestations et meurtres de masse, perpétrés pour la plupart dans le secret, sont mal consignés par les documents officiels. Ensuite parce que les souvenirs des survivant·es sont souvent peu fiables en raison de l’ampleur du traumatisme et du passage du temps qui les rendent flous. Ainsi, D. Mendelsohn est confronté à un présent lacunaire, qui constitue à la fois le motif et le terreau de son enquête. C’est en effet en réaction à cette absence de discours au sujet des disparu·es que se déclenche l’enquête qui vise à combler un trou narratif pour rendre hommage à ces individus, rayés de tous les récits auxquels ils/elles auraient pu prétendre. Mais pour remédier à cette béance, l’enquêteur n’a à sa disposition que des traces, nécessairement incomplètes, du passé sur le présent, craquelures avec lesquelles il doit pourtant composer. En effet, D. Mendelsohn appartient à ce qui a été théorisé comme la « troisième génération »4, à savoir celle qui succède aux survivant·es de l’Holocauste et à leurs enfants, suffisamment éloignée des événements pour entretenir avec eux un rapport distancié mais aussi suffisamment proche pour pouvoir en témoigner. Obsédés par le devoir de mémoire et de transmission (Barjonet, 2014 219), les membres de cette troisième génération tentent de prendre en charge la mémoire des événements historiques mais se heurtent à la disparition progressive des derniers témoins des faits qu’ils souhaitent pourtant reconstituer. Cette disparition peut se produire en amont de l’enquête – c’est le cas de Minnie Spieler, sa grand-tante, décédée avant que l’auteur ne se lance dans son entreprise –, ou pendant celle-ci – Dyzia Lew, ancienne habitante de Bolechow, meurt avant qu’il ne puisse s’entretenir réellement avec elle. D. Mendelsohn se débat donc de part et d’autre de sa démarche avec le manque, manque initial créé par la mort de ses ancêtres, puis manque secondaire, cette fois d’informations tangibles à leur sujet. L’auteur se heurte aussi à des survivant·es réticent·es à livrer des témoignages qui pourraient réveiller un passé douloureux ou ternir la réputation de disparu·es qui leur étaient cher·es. C’est notamment Meg Grossbard qui incarne dans le récit cette posture, faite d’embarras et de réserve. Ce n’est que lors d’un entretien privé avec D. Mendelsohn, au cours duquel il se voit contraint d’éteindre le magnétophone qui l’accompagne d’ordinaire systématiquement, qu’elle accepte finalement de témoigner. Respectant la volonté de M. Grossbard, l’auteur ne retranscrit à aucun moment les propos alors écoutés qui auraient pourtant permis de faire avancer son enquête.

De ces interviews qui ne débouchent sur aucune information mobilisable, résulte une sincère désillusion que D. Mendelsohn, loin de cacher, affiche au cœur de son texte. Les méandres, impasses et déconvenues auxquelles il se trouve confronté font ainsi partie intégrante de l’œuvre qu’il restitue à son lectorat. Malgré les échecs initiaux, l’enquêteur finit par rassembler une somme d’informations, au sujet de sa famille mais aussi plus largement au sujet de la ville de Bolechow et de ses habitant·es, qui finit peu à peu par le dépasser. D’un manque originel, D. Mendelsohn se retrouve alors confronté à une abondance paradoxale qui, loin de le contenter, est source d’insatisfaction et de découragement.

Une enquête concentrique et omnivore : une profusion d’histoires et de récits

Concurrence et abondance des histoires collectées : une enquête omnivore ?

Si les premières entrevues réalisées par D. Mendelsohn sont extrêmement déceptives, l’enquêteur affine au cours des longues années de sa quête ses méthodes et protocoles. Au fur et à mesure de son enquête, tout un réseau s’organise autour de lui, le mettant en contact avec des survivant·es, apportant chacun une pierre à l’édifice mémoriel que l’auteur tente d’ériger. Seulement, pour comprendre le lien qui unit chacun de ces personnages à la famille de l’auteur ainsi que les trajectoires individuelles qui les définissent, c’est toute leur histoire qu’il faut entendre, écouter et assimiler. Son enquête paraît être dotée d’une force centrifuge, toutes les histoires périphériques entendues et consignées semblant éloigner l’auteur inexorablement du centre qu’il s’était initialement choisi. Ces récits deviennent de véritables dédales, où une histoire en amène une autre dans un procédé comparé par l’auteur à des poupées russes, l’histoire de son grand-oncle étant la plus petite des matriochka nécessitant l’ouverture des plus grandes pour y accéder. Comment opérer le tri ? Comment ne pas rater un détail clé ? Comment ne pas oublier l’essentiel ? D. Mendelsohn exprime sa frustration à ce sujet à plusieurs reprises, notamment lors d’un de ses déplacements à Bolechow où il peine à se repérer dans la quantité d’informations à laquelle il se trouve confronté : « For so many years, we had known nothing about them, which was frustrating. Now I found myself frustrated in quite the opposite way, because I wasn’t able to hear everything at once. » (TL 454) Si le livre est bien consacré au récit de l’enquête au sujet des ancêtres de l’auteur, il s’agit en réalité de la poupée russe la plus imposante, qui cache en son sein une myriade d’autres récits, déclenchés et provoqués par la mention d’un détail d’une histoire qui en appelle une autre. Pour sélectionner les informations, il agit en policier, réécoutant les enregistrements à plusieurs reprises pour capter tout ce que l’oreille humaine ne peut entendre en une seule fois.

C’est aussi la manière dont le narrateur introduit des éléments et personnages qui paraissent dans un premier temps anecdotiques mais qui prennent finalement tout leur sens au fil du récit qui participe de l’esthétique du roman policier, ménageant des effets de suspens et de surprise. Ce procédé est notamment employé dans le récit de D. Mendelsohn autour du personnage de Yona –introduit dès la première partie, comme une figure de l’enfance du narrateur, associée à son grand-père et à sa famille qui ressurgit en Israël au moment de la visite du musée de la diaspora juive de Tel-Aviv – et permet de restituer le choc ressenti par l’enquêteur au moment de cette rencontre totalement inopinée et improbable. D. Mendelsohn revendique pour cette technique narrative l’influence directe de Proust chez qui il admire la capacité à « semer une information en apparence anodine au beau milieu d’une page et […] 654 pages plus loin, l’information germe et prend tout son sens. Ces moments de surprise, de révélation sont absolument incroyables » (Mendelsohn et Kohler 106).

De cette profusion d’informations, amassées au cours de l’enquête, surgit une autre difficulté : celle de la concurrence entre différentes versions d’une même histoire. Alors que D. Mendelsohn partait d’un silence, il se retrouve face à un brouhaha inaudible. Les complexes phénomènes de la mémoire humaine qui peut assimiler deux événements distincts couplés à la lente reconnaissance par les pouvoirs politiques des meurtres de masse opérés pendant la Shoah conduisent à une confusion généralisée, où différents survivants peuvent restituer deux versions contradictoires d’une même histoire. C’est notamment le sort de sa grand-tante et de l’une de ses filles, qui cause du fil à retordre à l’enquêteur. En tout, trois versions différentes et même concurrentes lui seront livrées.

Se substituant parfois aux failles mémorielles, les sources écrites peuvent permettre d’arbitrer entre les différentes versions, souvent concurrentes, livrées par les différents enquêtés avec lesquels l’auteur s’entretient. En effet, d’un témoignage à l’autre, les dates et circonstances des événements ou encore les noms et prénoms des disparu·es varient et l’enquêteur doit se frayer un chemin parmi ces souvenirs broussailleux et imprécis. À titre d’exemples, les survivant·es de Bolechow que D. Mendelsohn rencontre à tour de rôle ne parviennent pas à s’accorder sur les dates des Aktion successives, sur le nombre d’arrestations qui se sont produites à ces occasions ainsi que sur le nombre d’enfants de la famille Jäger – qui varient de deux à quatre selon les enquêté·es. Ce sont alors les sources écrites – les lettres de son grand-oncle, le livre du souvenir de Bolechow et les analyses historiques sur les exactions commises par les nazis dans la ville – qui permettent à D. Mendelsohn de trancher entre les différentes versions et de livrer au lecteur ice une histoire qui soit la plus fidèle possible à la réalité.

Face à ces discordances qui croire ? Comme dans le cas des archives, c’est l’hypothèse qui ne peut être contredite qui est finalement retenue et choisie par l’enquêteur·euse. En effet, entre les deux outils que sont les sources orales et écrites se nouent donc différents rapports qui vont de la contradiction pure et simple à la concordance parfaite. Un souvenir peut ainsi venir infirmer une hypothèse construite à partir d’une source archivistique et vice-versa. C’est par exemple en déchiffrant les visas successifs tamponnés sur le passeport de son grand-père que D. Mendelsohn retrace la chronologie réelle et non romancée de son voyage de la Pologne vers les États-Unis, analyse qui vient infirmer certains des épisodes qu’il se plaisait pourtant à raconter. Cette surabondance est cependant source de frustration : comment arbitrer entre ces différentes versions ? Comment être sûr de ne pas substituer à une absence de récit, qui a au moins le mérite de l’honnêteté, un récit mensonger qui falsifierait la mémoire de ses ancêtres ? Entre le non-dit et le mal-dit, il est difficile de savoir quel est le pis-aller. Tout à fait conscient des erreurs, plus ou moins graves et conscientes, que la mémoire humaine aussi bien que l’historien·ne commettent, D. Mendelsohn présente ces discordances comme une partie intégrante de son travail, qui ne vient pour autant nullement remettre en question sa rigueur : « I’m not uneasy about this disparity between oral and written testimonies, between the date someone might give you when you’re conducting an interview and the information listed on a table in the authoritative book. » (TL 551).

Mettre un point final : une enquête infinie ?

Face à cette démarche inquisitoriale qui s’auto-alimente, surgissent alors deux questions centrales. D’abord se pose la question du moment opportun pour arrêter le processus inquisitorial, puisque contrairement à une enquête policière classique qui cherche un coupable, les meurtriers sont ici clairement identifiés et ce dès le début de la démarche.5 Dans ces conditions, comment arrêter l’enquête ? Le point d’interrogation choisi par l’auteur est à la fois démesurément petit et infiniment large, puisque sa démarche, qui consiste en une collecte de détails, minuscules et ordinaires, se révèle potentiellement infinie, d’autres sources, documents et témoignages pouvant surgir à tout moment. Pourtant, D. Mendelsohn exprime à plusieurs reprises le souhait de mettre un terme à son enquête, parce qu’il fait le constat que, paradoxalement, l’abondance à laquelle il se trouve confronté n’est pas moins douloureuse que le manque duquel il partait. En effet, la profusion d’histoires qu’il collecte n’est pas synonyme pour lui d’un quelconque contentement ou d’un supposé apaisement qu’il pensait pourtant trouver au fil de sa démarche. Cependant son souhait semble difficile à exaucer puisque l’enquête qui concerne des êtres que l’auteur finit par considérer comme ses proches, semble peu à peu virer à l’obsession. Engagé dans une enquête qui a occupé plusieurs années de sa vie et anxieux qu’une information tardive mais essentielle puisse lui échapper, D. Mendelsohn éprouve des difficultés à déterminer le moment où sa démarche doit prendre un terme. À son retour d’un voyage au Danemark, qui malgré les multiples entretiens réalisés et la somme d’informations accumulées, ne permet toujours pas à l’enquêteur de déterminer exactement le sort de son grand-oncle et d’une de ses filles et donc de mettre un point final à son enquête, D. Mendelsohn prend la décision d’effectuer un dernier déplacement à Bolechow, destiné à illustrer les savoirs engrangés au fil des années mais aussi les lacunes restantes de manière à construire une fin ambiguë« [a]n ending that showed how close we’d gotten, but also how far we’d always be. » (TL 1096) Éreinté par son travail de recherche, l’auteur ressent pour autant le besoin d’effectuer un dernier voyage qui constituerait la fin de son enquête et de son récit. C’est dans la réponse de sa mère, à laquelle il expose son projet, que l’on ressent le caractère obsessionnel qu’a revêtu, et revêt encore, ce travail dans la vie de l’auteur. Cette dernière manifeste en effet son inquiétude à l’égard de ce dernier voyage, reflet selon elle de la tendance de son fils à se retourner systématiquement en arrière, à explorer un passé douloureux et à ne pas savoir déterminer le moment propice pour s’arrêter : « My family ruined their lives by always looking at the past, and I don’t want you to be like that. » (TL 1243) Ce sont donc les proches de D. Mendelsohn – sa mère puis son amie Froma qui analysent toute sa trajectoire personnelle et professionnelle comme un éternel regard en arrière – qui l’alertent sur les dangers intrinsèques d’étudier un passé inaccessible.

L’enquête, censée libérer l’auteur du poids de son passé, finit par devenir un fardeau qui contamine son présent, notamment en raison de son caractère chronophage et potentiellement infini. Mais son enquête crée par ailleurs des questionnements éthiques et des craintes de donner corps à une version de l’histoire qui serait fallacieuse, interrogations qui finissent elles aussi par empiéter sur le présent de l’auteur : tous les secrets de famille ne semblent pas bons à déterrer et l’auteur se trouve confronté à la peur de souiller la réputation de ses ancêtres. L’abondance ne rime donc pas avec sentiment de complétude : D. Mendelsohn recourt souvent à l’image d’un puzzle qu’il tenterait d’assembler sans être pourtant certain d’avoir à sa disposition toutes les pièces de ce dernier. Il déplore à cet égard la dissymétrie des informations collectées, en remarquant qu’il existe une inégalité fondamentale entre celles et ceux qui génèrent autour de leur personne des récits et celles et ceux que l’on oublie plus facilement. À l’échelle de sa famille, c’est Frydka qui capte toute la lumière, suscitant des fantasmes, des désirs d’histoires et des souvenirs vivaces quand sa sœur aînée, Lorka, est quant à elle éclipsée et souvent oubliée. Enfin, comme D. Mendelsohn le pressentait avant même de se lancer dans son enquête, l’abondance d’informations qu’il amasse n’apaise en rien le passé : ses ancêtres ont eu un sort tragique et rien ne pourra réparer l’inhumanité avec laquelle ils/elles ont été traité·es.

Une opacité demeure donc, irrémédiablement, et D. Mendelsohn l’assume et l’affiche au cœur du texte, menant à une requalification progressive du projet dans lequel il s’investit. Le passé à élucider ne se laissant pas toujours découvrir, il s’agit alors, non pas de le reconstituer intégralement – démarche aussi impossible qu’illusoire – mais de mener une investigation pouvant, par le rassemblement de certaines informations, apaiser un présent douloureux et tourmenté. C’est en fait de l’écriture, qui consiste en une mise en ordre de cette abondance, que va surgir l’apaisement, dans la mesure où le livre permet de combler les manques qui peuvent être réparés, et d’apaiser, par la profusion d’histoires qu’il nous livre, un présent douloureux. C’est alors la question de la forme, synthétisée par Élisabeth de Fontenay, qui surgit de manière non moins obsédante : « Comment faire de cette succession, puis de cet ensemble chaotique, toujours sujet à révision, une configuration ? » (de Fontenay 220).

Un récit hybride pour apaiser le présent

Au fil de son enquête, D. Mendelsohn se trouve confronté à une autre crainte : celle de ne pouvoir cesser de remuer le passé et de passer à côté de son présent. On assiste alors à une requalification progressive du projet, désormais orienté par la volonté de soigner le présent et non plus par l’ambition inatteignable de réparer le passé. La dernière partie de son ouvrage est ainsi marquée par un paradoxal aveu d’échec : son enquête a certes rassemblé beaucoup plus d’éléments qu’il ne pouvait l’espérer mais reste malgré tout incomplète. Comment composer avec cette incomplétude ? C’est tout l’enjeu de la forme narrative qu’il entend donner à son ouvrage, désormais investi d’une double mission qui métamorphose « le livre en essai, en zone d’expérimentation, en enquête à la recherche de sa forme » (Decout 6-7).

Un livre mausolée

La première de ces missions consiste à pallier le manque le plus concret : celui de sépulture qui prive à la fois ses ancêtres de rites funéraires et leurs descendant·es de lieu pour se recueillir. Le livre est alors conçu comme un mausolée de substitution, comme un moyen d’entretenir la mémoire des mort·es, phénomène particulièrement lisible au moment de la description du cimetière Mount Judah, déjà évoquée précédemment. Par la description minutieuse des rites consécutifs aux décès des autres membres de leur famille, de l’importance attachée à leurs funérailles et de la fierté de pouvoir être enterré dans une section spécifique du cimetière, l’auteur ne fait que souligner par contraste la violence du sort réservé à un membre de cette famille, privé de sépulture. Les études, menées en anthropologie et en ethnologie, sur les rites funéraires, variables d’une société à l’autre mais toujours fortement sacralisés, font des représentations et croyances associées à la mort la preuve d’une commune humanité.6 On peut citer à ce sujet les travaux fondateurs de Robert Hertz qui, quant à eux, tentent d’identifier les destinataires de ces rituels, qui ne seraient pas tant les défunt·es que les survivant·es. Dans cette perspective, le but des rituels serait de faire de la mort un événement collectif acceptable et les funérailles seraient pour les survivant·es une étape cruciale de leur parcours de deuil qui formalise le passage du/de la défunt·e du monde des vivant·es vers le monde des mort·es (Hertz 52). C’est donc bien vers le présent qu’est tournée cette ambition puisque le but des rituels accomplis pour des personnes disparues ont pour fonction principale de protéger les vivant·es qui se défendent par là d’une invasion continue et répétée de la mort. C’est ce que note D. Mendelsohn, tout à fait conscient que le récit qu’il prend en charge opérera moins une réparation à destination des morts que des vivant·es : « For whose benefit, exactly, is the wholeness that I want so desperately? The dead need no stories: that is the fantasy of the living, who unlike the dead feel guilt. » (TL 1009) Ce sont aussi ces mots qui nous autorisent à considérer le récit fait par le narrateur comme une forme de rite funéraire réalisé par les descendant·es pour entretenir le souvenir de leurs mort·es. Comme le souligne Julie Orringer : « The stories Mendelsohn both unearths and spins do not replace the lost, but rather, give substance to the departed. » (Aarons et Berger 73)

Le livre vient donc se substituer aux rites funéraires, et le travail de D. Mendelsohn entre là en résonance avec une des obsessions de la littérature contemporaine, relevée par Alexandre Gefen : « S’il y a bien un leitmotiv propre à la littérature contemporaine, c’est d’offrir un tombeau scriptural, forme particulière de mémoire assurée par le papier qui vient concurrencer à la fois le musée et le cimetière » (Gefen 237). Cette conception de la littérature, où le livre s’écrit à la mémoire des disparu·es, n’est pas nouvelle mais remonte au XVIe siècle et à la tradition du tombeau poétique, défini par Joël Castonguay Bélanger comme un « dispositif éditorial et structurel qui intègre en un même espace textuel différentes formes poétiques reconnues » (Bélanger 56). Même si elle peut désigner un poème individuel, cette appellation sert avant tout à décrire un recueil collectif réunissant plusieurs formes poétiques composées par une communauté d’auteur·ices, réuni·es par le désir de rendre hommage à la personne disparue. L’œuvre issue de ce processus de composition collaborative répond à la double volonté d’exposer une piété collective exercée dans l’hommage ainsi que de faire montre d’une certaine prouesse stylistique. Au XVIe siècle ces analogies s’inscrivent dans les rapports de concurrence qui se tissent entre les Lettres et les Beaux-Arts : la supériorité de l’écrit sur le monument devient un topos chez les poètes de la Pléiade. Même si on peut considérer The Lost comme une réactualisation, cette fois en prose, de la tradition littéraire du tombeau poétique, notamment par la volonté d’entretenir par l’écrit la mémoire des disparus et de leur ériger une sépulture de papier, c’est dans cette concurrence entre Beaux-Arts et Lettres que la comparaison achoppe. En effet, les récits issus des enquêtes contemporaines n’entretiennent avec les monuments aucun rapport de concurrence mais viennent se substituer à des rituels qui n’ont pas pu avoir lieu, comme le souligne Marie Darrieussecq :

La littérature a toujours parlé des morts. La littérature a toujours su se faire tombe : le « tombeau », portrait d’un défunt, est même un genre depuis les grandes pestes de la Renaissance. Littérature inmemoriam, en souvenir. Mais le XXe siècle est le siècle des tombes absentes. Celui où les assassins dépossèdent les victimes de leur nom, de leur corps, de leur mort. La mémoire n’est plus une élégie, elle est devenue un combat. (Darrieussecq 292-93).

Le tombeau littéraire moderne ne vient pas s’adjoindre à l’ensemble des autres rituels funéraires accomplis à la mémoire des disparu·es mais combler leur absence. Malgré cette différence structurelle et irréductible, c’est la même foi en la valeur éternelle des mots et en la force commémorative de la littérature qui domine les ouvrages qui apparaissent à travers les époques comme des lieux de culte et de mémoire.

Un récit palimpseste et polyphonique pour instaurer une communauté

D’une béance initiale qui les provoque, l’enquête parvient à un fourmillement narratif où bruissent les versions concurrentes et contradictoires d’une même histoire. Cette profusion de récits, collectés au cours de l’enquête, loin d’être restreinte par le geste de synthèse qu’est l’écriture, est pleinement prise en charge par le livre issu de ce travail. Ce choix d’écriture, qui multiplie au sein du livre les témoignages, atteste d’une attention toute particulière aux processus de fabrication, de narration et de circulation des histoires. L’ouvrage entrelace ainsi des temporalités distinctes : historique, souhaité et narratif, le temps se déploie sous la forme d’un triptyque (Aarons et Berger 106). Alors que l’auteur s’était lancé dans une quête de vérité, souhaitant ardemment déterrer des secrets familiaux profondément enfouis, il constate au fil de sa démarche que cette notion n’éclaire en rien le passé familial sur lequel il enquête. Pour combler le manque originel et s’orienter dans l’abondance générée par son enquête, D. Mendelsohn fait donc le choix d’une forme narrative qui ne tranche pas véritablement entre les différentes versions de l’histoire. Ainsi, la seconde Aktion et ses répercussions sur la famille de l’auteur est racontée par trois fois à l’échelle du livre, restituant les différentes versions auxquelles l’enquêteur a cru durant son enquête : dans la première, ce sont Shmiel, Ester et leur fille Bronia qui sont arrêté·es et déporté·es ensemble, dans la seconde – puisque l’on sait que Shmiel a en fait été fusillé avec une autre de ses filles – ce sont seulement Bronia et sa mère qui font les frais de cette seconde Aktion, enfin dans la troisième, D. Mendelsohn – après avoir découvert que Bronia a été tuée au cours de l’arrestation – conclut que c’est seule qu’Ester a finalement été déportée. Le fil de l’ouvrage restitue donc l’ordre de l’enquête et les découvertes successives – confirmant ou infirmant les hypothèses – ce qui témoigne d’un intérêt pour les informations en elles-mêmes mais aussi pour leur circulation.

Loin de livrer par son ouvrage une version finale, épurée et définitive de l’histoire, il présente plutôt des versions successives, sans cesse amendées et rectifiées, à la faveur d’un élément nouveau dans l’enquête. De même, il restitue les différentes trajectoires des témoins qu’il a rencontrés, le livre bruissant d’une multitude d’histoires qui ne concernent pas seulement sa propre famille mais toute une constellation d’individus réunis par un même passé. Cet intérêt témoigne d’une démarche qui invalide les concepts de vrai et de faux, évacués et inutiles dans le cadre de l’enquête de D. Mendelsohn qui souligne : « I’d also become extremely interested in stories, in the way that the stories multiplied and gave birth to other stories, and that even if these stories weren’t true, they were interesting because of what they revealed about the people who told them. » (TL 1002) C’est donc, pour reprendre l’image adoptée par l’auteur et évoquée plus haut, toutes les poupées russes qu’il restitue dans son ouvrage et pas seulement la plus imposante, rendant ainsi hommage à toutes les personnes dont il a croisé la route au fil de son enquête.

Nous sommes ainsi confronté·es à un ouvrage polyphonique, la voix de l’enquêteur se mêlant à celles des témoins, des membres de sa famille, des historiens et le texte de l’auteur se superposant avec les lettres, documents officiels et plus largement l’ensemble des sources consultées. Cette hybridité se retrouve aussi au sein des médiums mobilisés dans la mesure où le livre présente à la fois le texte produit par l’auteur et des photographies réalisées par son frère Matt qui se joint à la démarche.

Tous ces éléments autorisent donc à penser que si D. Mendelsohn ne comble pas le manque, il le rend en revanche plus supportable puisqu’il crée par son enquête une communauté de personnes dont le destin a été brisé par la Shoah et qui peinaient à communiquer leur expérience. Il restaure par ailleurs grâce à son enquête puis par son livre le lien entre le passé et le présent, permettant notamment à divers descendants d’accéder à des histoires qu’ils/elles n’avaient jamais entendues. Si le centre de son projet concerne bien sûr sa propre famille, il effectue aussi le même genre de réparation narrative au sein des familles des enquêté·es qu’il interroge. En témoigne notamment son insistance auprès de Klara Freilich, ancienne habitante de Bolechow, pour que son petit-fils assiste à l’entretien : espérant que sa présence délie la langue de son enquêtée, il permet aussi à son descendant d’accéder à des épisodes de la vie de sa grand-mère dont il n’avait pas connaissance, restaurant par là un lien entre les différentes générations qui composent une famille. Pour désigner l’opération réalisée par l’enquête, D. Mendelsohn utilise l’image de la charnière,7 le récit venant opérer un point de jonction entre les différentes époques. Transtemporelle, cette jonction s’opère aussi dans le présent, nouant des relations indéfectibles qui persistent après l’enquête et la publication du livre : celui-ci est conçu comme un espace, à la fois symbolique et concret, où résonnent toutes les histoires absentes du récit officiel qui prend en charge la mémoire des événements officiels mais délaisse l’échelle de l’ordinaire. Si l’enquête (re)noue les liens entre passé, présent et futur, elle instaure aussi dans le présent des réseaux de solidarité qui créent ou rénovent des relations entre l’enquêteur et celles et ceux qui collaborent à son projet. C’est notamment ce que souligne D. Mendelsohn à la fin de son ouvrage où il réitère les remerciements aux anciens de Bolechow en ces termes : « The Bolechowers whom I met and talked with over the course of two years are not, technically speaking, family, but by now it is very difficult not to think of them as such .» (TL 1241) La fréquentation assidue de ces témoins, les récits entendus au cours de son enquête et l’intimité qui s’est liée entre elles/eux et l’enquêteur ont donc créé au fil des ans des liens indéfectibles qui persistent au-delà de l’enquête et du livre qui en est issu. C’est aussi son propre présent que l’auteur bouleverse, son ouvrage se clôturant sur une déclaration à son frère cadet – Matt qui a activement participé à son enquête : « Of all that I found during my search, he is the greatest treasure. » (TL 1241) Alors que l’enquête concerne a priori son passé familial, elle finit par bouleverser les rapports – auparavant relativement conflictuels – qu’il entretient avec son frère et par rénover des liens fraternels qui s’étaient distendus avec le temps. Par-delà l’enquête, subsistent donc des liens familiaux mais aussi amicaux comme en atteste la relation particulière qu’il noue avec celles et ceux qui l’ont aidé au cours de sa démarche, notamment avec Alex Dunai – un guide ukrainien qui l’accompagne dans ses voyages et effectue des recherches sur sa famille. À son sujet il écrit : « He began as a valued colleague, and together with his family has become a valued friend. » (TL 1243) Malgré le sensible déséquilibre et la gêne diffuse qui marquent le début des échanges entre A. Dunai et D. Mendelsohn, en raison notamment du sentiment de culpabilité qui anime le premier, les deux hommes parviennent à tisser, au fil des années, une relation faite de confiance et de collaboration. Établir des liens qui évoluent au fil des années et persistent une fois le travail terminé : voilà une des caractéristiques de l’esthétique du commun propre à l’enquête littéraire.

D’une solitude douloureuse on passe donc à une communauté retrouvée, cette référence à Proust n’étant ni gratuite ni choisie au hasard dans la mesure où D. Mendelsohn revendique son influence dans ses choix narratifs, comme nous l’avons souligné plus haut, mais aussi dans son titre The Lost. A Search for Six of Six Millions. Ce titre, tronqué en français puisque seulement traduit par Les Disparus, a été choisi volontairement par D. Mendelsohn pour faire résonner son imprégnation proustienne.

Conclusion

Au-delà de sa propre histoire familiale, D. Mendelsohn lègue toute une tradition littéraire, celle de ce que Laurent Demanze appelle les « investigations biographiques » (Demanze 23), reconduite en France notamment par des auteurs et autrices comme Ivan Jablonka ou Ruth Zylberman. Divers et multiples, ces écrits suscitent autant de polémiques – au sujet de la fiction parfois mobilisée et accusée de déformer l’histoire8 –, que de fantasmes – à propos des fonctions réparatrices prêtées à ces ouvrages. Chacun d’entre eux se fait, par ailleurs, l’écho qu’une question obsédante et lancinante, parfaitement synthétisée par le fils d’une femme juive, cachée pendant toute la durée de l’Occupation dans un immeuble parisien et auquel R. Zylberman donne la parole dans son ouvrage : « Comment s’inscrivent dans l’âme les choses que l’on n’a pas connues ? » (Zylberman 432). Psychologie, neuroscience, psychanalyse : une grande variété de disciplines ont tenté d’apporter un éclairage scientifique à ces questions, charriant cependant plus de controverses houleuses que de réponses satisfaisantes. La littérature contemporaine se fait elle aussi, avec ses outils, caisse de résonance de ces problématiques tout aussi pressantes qu’actuelles. Celles-ci trouvent dans les formes littéraires ainsi créées, sinon des explications du moins une perspective souvent clairvoyante. Alors que notre époque entre dans l’ « ère des non-témoins » (Barjonet) – celle des héritier·es et des descendant·es des témoins qui, sans avoir vécu les événements en question, tentent d’apporter leur contribution à l’édifice mémoriel –, les écrits des « petits-enfants de la Shoah » (Barjonet) s’attèlent avant tout à élimer des mythes persistants, notamment sur la potentielle réparation qu’ils pourraient fournir au présent. D. Mendelsohn, considéré selon la typologie d’A. Barjonet comme un descendant des victimes de la Shoah, se fait lui aussi le porte-parole du précaire équilibre négocié par les non-témoins au cours de leur enquête, entre volonté d’apaiser un présent et risque d’appropriation de la douleur d’autrui. Il souligne à plusieurs reprises au sein de son ouvrage l’asymétrie fondamentale et irréductible qui marque sa démarche : « I was confronted with the awful discrepancy between what certain images and stories meant for me, who was not there and for whom, therefore, the images and stories could never be more than interesting or edifying or fiercely moving » (TL 450).

Notes

- 1Dans la suite de ce travail, nous nous référerons à cet ouvrage en utilisant l’acronyme TL suivi du numéro de page correspondant à la citation.

- 2À ce sujet, nous renvoyons aux travaux d’Ellen Fine, notamment “Transmission of Memory: The Post- Holocaust Generation.” In The Holocaust: Lessons for the Third Generation, edited by Dominick A. Iorio, Richard L. Libowitz, and Marcia S. Littell, 1997, p 125-134.

- 3À ce sujet, nous renvoyons à l’ouvrage de synthèse de Michael Slote, The Ethics of Care and Empathy, 2007.

- 4Ce concept de troisième génération a été théorisé dans le sillage des travaux d’Helen Epstein sur la deuxième génération : Children of the Holocaust, 1979.

- 5À ce sujet, voir Ivan Jablonka, Histoire des grands-parents que je n’ai pas eus, 2012, p. 10.

- 6À ce sujet, on peut notamment se reporter à : Philippe Ariès, Essais sur l’histoire de la mort en Occident du Moyen Âge à nos jours, 1975.

- 7À ce sujet, voir Aarons et Berger (69).

- 8Ces polémiques ont été particulièrement vivaces dans le domaine photographique, à ce sujet voir les critiques de Lanzmann, réalisateur du film‑documentaire Shoah.

Bibliographie

- Aarons, Victoria, et Alan Berger. « Third-Generation Memoirs: Metonymy and Representation in Daniel Mendelsohn’s The Lost. » Third-Generation Holocaust Representation, Northwestern University Press, 2017, pp. 67–106.

- Bar-On, Dan. Fear and Hope: Three Generations of the Holocaust. Harvard University Press, 1995.

- Barjonet, Aurélie. « Les Petits-Enfants : Une Génération d’écrivains Hantés. » L’Enfant-Shoah, dir. Ivan Jablonka, Presses Universitaires de France, 2014, pp. 219–236.

- Barjonet, Aurélie. L’ère Des Non-Témoins: La Littérature Des Petits-Enfants de La Shoah. Kimé, 2022.

- Biégelmann, Fabienne. « Daniel Mendelsohn, Les Disparus. Traduit de l’anglais (États-Unis) par Pierre Guglielmina. Avec le concours du Centre National du livre. Photographies de Matt Mendelsohn. Paris, Flammarion, 2007. Che Voui, vol. 29, no. 1, 2008, pp. 179–187.

- Boblet, Marie-Hélène. « Le récit affecté par l’Histoire : sur Les Disparus et l’Origine de la violence. » Mémoires Occupées, 2013, pp. 71–79, https://doi.org/10.4000/books.psn.375. Consulté le 5 mai 2023.

- Castonguay Bélanger, Joël. « L’édification d’un tombeau poétique : du rituel au recueil. » Études Françaises, vol. 38, no. 3, 2002, pp. 55–69, https://doi.org/10.7202/008383ar.

- Corbin, Alain. Le Monde Retrouvé de Louis-Ferdinand Pinagot. Flammarion, 1998.

- Darrieussecq, Marie. Rapport de Police : Accusations de Plagiat et Autres Modes de Surveillance de La Fiction. Éditions P.O.L., 2010.

- De Fontenay, Elisabeth. « Une Enquête Aux Confins. » Aux Confins Du Récit, dir. Bruno Clément, Presses Universitaires de Vincennes, 2014, pp. 209–224.

- Decout, Maxime. « En amont et en aval de l’enquête de terrain sur la Shoah. » Revue Critique de Fixxion Française Contemporaine, no. 18, 15 déc. 2019, https://doi.org/10.4000/fixxion.1570. Consulté le 5 mai 2023.

- Demanze, Laurent. Un Nouvel Âge de l’enquête: Portraits de l’écrivain Contemporain En Enquêteur. Éditions Corti, 2019.

- Epstein, Helen. Children of the Holocaust: Conversations with Sons and Daughters of Survivors. Putnam, 1979. Farge, Arlette. Le Goût de l'archive. Seuil, 1997.

- Fine, Ellen. « Transmission of Memory: The Post-Holocaust Generation. » The Holocaust: Lessons for the Third Generation, dir. Dominick A. Iorio et al., University Press of America, 1997, pp. 125–134.

- Foster, Hal. Le Retour Du Réel: Situation Actuelle de l’avant-Garde. La Lettre Volée, 1996.

- Ganteau, Jean-Michel, et Susana Onega. Contemporary Trauma Narratives: Liminality and the Ethics of Form. Routledge, 2014.

- Gefen, Alexandre. Réparer Le Monde. La Littérature Française Face Au XXIe Siècle. Corti, 2017.

- Ginzburg, Carlo, et Carlo Poni. « La micro-histoire. » Le Débat, n° 17, no. 10, 1 Dec. 1981, pp. 133–136, https://doi.org/10.3917/deba.017.0133.

- Hertz, Robert, « Contribution à une étude sur la représentation collective de la mort », Sociologie religieuse et folklore. PUF, 1970 [1907], pp. 1–83.

- Hirsch, Marianne. « Postmémoire. » Témoigner. Entre Histoire et Mémoire, no. 118, 1 oct. 2014, pp. 205–206, https://doi.org/10.4000/temoigner.1274.

- Jablonka, Ivan. Histoire Des Grands-Parents Que Je n’ai Pas Eus. Editions Du Seuil, 2012.

- Jablonka, Ivan. « Écrire l’histoire de ses proches. » Le Genre Humain, N° 52, no. 1, 27 sept. 2012, pp. 35–59, https://doi.org/10.3917/lgh.052.0035.

- Lang, Jessica. « Review of Third-Generation Holocaust representation: Trauma, history, and memory. » Studies in American Jewish Literature (1981-), vol. 38, no. 1, mars. 2019, pp. 80–83, https://doi.org/10.5325/studamerjewilite.38.1.080.

- Laplanche, Jean, et Jean-Bertrand Pontalis. Vocabulaire de La Psychanalyse. Presses Universitaires de France, 1967.

- Mendelsohn, Daniel, et Matthew Mendelsohn. The Lost: A Search for Six of Six Million. Harper Perennial, 2006.

- Mendelsohn, Daniel, and Ioanna Kohler. « [Entretien]: À la découverte de soi. » Revue Des Deux Mondes, 2013, pp. 102–12. JSTOR, http://www.jstor.org/stable/44193704. Consulté le 5 avril. 2024.

- Popkin, Jeremy D. « Family Memoir and Self-Discovery. » Life Writing, vol. 12, no. 2, 3 avril. 2015, pp. 127–138, https://doi.org/10.1080/14484528.2015.1023925.

- Revault d’Allonnes, Myriam. « La vie refigurée. » Esprit, Janvier, no. 1, 1 janv. 2011, pp. 148–161, https://doi.org/10.3917/espri.1101.0148.

- Ricoeur, Paul. Temps et Récit. Éditions Du Seuil, 1991.

- Robin, Régine. « Structures mémorielles, littérature et biographie. » Enquête, no. 5, 2 mars. 1989, https://doi.org/10.4000/enquete.116. Consulté le 5 juin 2022.

- Rosenbaum Ron, « Giving Death a Face » The New York Times, 24 septembre 2006, http://www.nytimes.com/2006/09/24/books/review/Rosenbaum.t.html?pagewanted=print& _r=0. Consulté le 10 mai 2021.

- Shields, David. Besoin de Réel : Un Manifeste Littéraire. Éditions Au Diable Vauvert, 2010.

- Slote, Michael. The Ethics of Care and Empathy. Routledge, 2007.

- Tronto, Joan. Un Monde Vulnérable : Pour Une Politique Du Care. Éditions La Découverte, 2009.

- Veyne, Paul. Comment on Écrit l'histoire. Éditions Du Seuil, 1971.

- Wuillème, Tanguy. « Quelle imagination au service du « travail de mémoire » ? (Modiano, Mendelsohn, Sebald)”. Panter, Marie, et al. Imagination et histoire : enjeux contemporains. Presses universitaires de Rennes, 2014. pp. 271-283 Web. <http://books.openedition.org/pur/49631>. Consulté le 5 mai 2023.

- Zylberman, Ruth. 209 Rue Saint-Maur, Paris Xe. Autobiographie d’un Immeuble. Éditions Du Seuil, 2020.

About the author(s)

Biographie : Mathilde Buliard, agrégée de lettres modernes, est une ancienne élève de l’ENS de Lyon. Elle est actuellement doctorante en littérature française à l’Université Bordeaux Montaigne sous la direction de Magali Nachtergael, au sein de l’unité de recherche Plurielles. Ses recherches portent sur la littérature d’enquête contemporaine, sur ses liens avec la photographie et sur les processus d’écriture collaboratifs qui la caractérisent.

Biography: Mathilde Buliard is a former student of the ENS (École normale supérieure) de Lyon. She is currently a doctoral student in French literature at Bordeaux Montaigne University under the direction of Magali Nachtergael and is a member of the research team Plurielles. Her research focuses on contemporary investigative literature, its links with photography and the collaborative writing processes that characterize it.